OKAMOTO’Sインタビュー “遊び心”が生んだ作品『BL-EP』をメンバーが語る

ロックバンド・OKAMOTO’Sが新作『BL-EP』をリリースした。このEPはアナログレコードとデジタル配信のみでのリリースとなり、また内容的にもダンスミュージックへと接近し、学生時代からの盟友であるヒップホップクルー、KANDYTOWNとのコラボレーションを収録するなど意欲的な仕上がりになっている。2016年は47都道府県を回るツアーに軸足を置いていた彼らがこのようなクリエティビティを爆発させた経緯、また特別な形でリリースとなった理由はなんだったのか。メンバー全員インタビューで迫った。

インタビュー:安場晴生(ソニー・ミュージックパブリッシング)

■制作の経緯

――今回はCDは出さないアナログと配信だけのリリースということですが、なぜこういったリリース形態になったのでしょうか?

ショウ: そもそも2016年は音源の制作をきちんとやる予定はなく、初の47都道府県ツアーに挑戦することもあり、ライヴの一年にすると掲げていたのですが、色々なうれしい話もあり、映画のタイアップが決まったり、そういう中で急きょレコーディングをすることになっていきました。それで、出来たのが「Burning Love」という楽曲で。あとシングルカットされている「BROTHER」という楽曲です。「BROTHER」と「Burning Love」が全然違うカラーの2曲で、どちらも同じ時期に出来ていたので「これどういう風にリリースする?」という話になっていきました。「BROTHER」はいままでの俺たちに近いロックのテイストで「Burning Love」のほうはよりダンスミュージックを彷彿とさせたり、少しニューウェイヴを感じさせる楽曲。OKAMOTO’S的には音源でこういうカラーを表現出来たのは初めてなので、これはいままでのOKAMOTO’Sの色と一緒にするのではなく、せっかくできたこの新しい色でさらに新曲を作って一つの作品にまとめて、コンセプトを打ち出して「EP」として、たとえばクリスマスプレゼントの様なイメージでリリース出来たらいいんじゃないかという話をコウキが――「Burning Love」書いたのもコウキでしたが――提案して、リリースすることになりました。自分たち的にも、少しスペシャルな企画であり、ツアーに自分たちが一番力入れている中での、遊びという語弊があるかもしれませんが、少し肩の力を抜いて作れる制作環境でもあったので。そういう中でそれじゃリリースはどういう形態にしようかという話をしたときに、面白いことに挑戦してみたくなり、遊び心として俺らだったらこういうことを考えるよというのをそのままやってみたというか。ライヴがまずあって、こっちは肩の力が抜けてるということは、たとえばこれが自分たちが一年かけて作ったフルアルバムだったら、たぶん普通にCDもリリースしていると思います。別にCDは好きなので……でもそうではなくクリスマスのスペシャルプレゼントという風にファンの人たちが受け取ってくれるようなアイテムになったらいいよねという発想もあった中での制作だったので。「えっ、CDないんだ」という、当たり前のことが一個なくなった状態をみんながどう受け取るんだろうと。遊び心に近い感覚です。

――その前に出された「BROTHER」であったり、「ROCKY」であったりとかの楽曲というのも、私見かもしれないですけどOKAMOTO’Sの「より広く外に出ていくんだ」という気持ちをすごく強く感じたんですね。そしてそれは今回の「Burning Love」という曲にも違うベクトルですが同じ強い気持を僕は感じていて。そういう新しい気分の曲をあえてこういう形で出すというのは、とても面白いというか、バンドの自由さもすごく感じました。なので「Burning Love」は『OPERA』の次のアルバムの方向性は?ってことになったときに、どういう位置づけの曲になるのかなというのが気になりました。未来につながる曲なのか、それとも力が抜けて制作できた気分をとじこめたあくまでも「今」ということなのか。

ハマ: わりとどちらの意味合いもしっかり含まれています。この手の音楽をやりたかったけど、今後につながらないからこういう形にしてリリースしたというわけでは全くないです。まだ全然固まってはいないですが、来年制作するであろうフルアルバムに関しては、想像しているよりもだいぶこういう(今回のEPに収録された楽曲のような)テイストの楽曲も配分としては大きくなるのではないか、という話はしてるので。企画ものといえば企画ものですが、これで終わらせるようなつもりはなく作っていたので。地続きという感じです。レールが一本増えた様な感覚ですかね。音楽性でいうと。

――なるほど、納得です。ただこうして「レールを一本増やす」――新しい音楽にチャレンジするということに、非常にある種のOKAMOTO’Sの本気度っていうのは感じていて。たとえば山下達郎さんなんかがよくインタビューで「自分はこの声だからこういう音楽をやってるけど、そうじゃなかったらハードなロックンロールをやってた」みたいなことを仰ってるんですけど。世代も異なる方の話ではあるとは思うんですけど、そういう話を聞いて、自分たちの音楽的な自由度というのはどう思われているのかなと。

コウキ:わりと僕らもすごく色々なものに興味があって、その時々によって好きなものだったり流行りもわりと違ったりします。そういう山下達郎さんが仰っていることでいうと、僕らもものすごくカッコいい……それこそハードなロックに行くのかというと、あまりカッコつかない感じもするので(笑)、自分たちがやって身の丈にあったものをやろうとは思っています。ただファンキーな音楽にどうやって向き合うかということは結構考えていて。バンドの初期から「Beek」というファンキーな楽曲があったりして、「OKAMOTO’Sってそういう側面もあるよね」と人から言われたりすることもよくある中で。その感じを上手いことパッケージすることがいままでなかったのですが、初めてきちんとパッケージングできたのが「Burning Love」という楽曲だと思っていて。それですごく手応えを得たという思いがありました。だからこそそういう曲をもっと制作して、今回のEPにしていきたいという意図が出てきた。

――OKAMOTO’Sのいままでの作品を聴くと、ロックのもつガレージ感というのがすごくあるバンドだと思うのですが、「Burning Love」はガレージ感とは真逆の王道のロックとファンクの折衷……たとえばデヴィッド・ボウイがカルロス・アロマーとジョン・レノンと一緒に作った「フェイム」っていう曲のようなオーセンティックな取り組みの楽曲だと思います。ブラックミュージックの影響化にありつつもロックファンが聴いても非常にかっこいい曲だと。そのあたりはどういう狙いで作られたのでしょうか。

コウキ: 僕の場合は曲を作ったときにどうやって“黒い”要素を入れようかなとずっと考えていて。すごく「ど」ファンクに行くとなると、様々な作品を聴いているがゆえに、そういった作風は自分たちの身の丈的にもできないなと。どうしてもちんちくりんな感じになってしまって(笑)、上手いこと表現できないと思っていたのですが、わりとニューウェイヴ方面だったり、打ち込みの力も少し借りたりして、うまいこといいところを突けるポイントを発見したというか。そういう実験の結果が「Burning Love」という曲でした。「これだったらファンキーな曲で、しかもポップさを失わないでみんなに受け入れてもらえる曲が作れたな」という印象がすごくあって。そういうことができたのは今回がわりと初めてだったんです。

ショウ: ライヴでお客さんがどういう盛り上がり方をするかということに、俺はわりと重きをおいているのですが――コウキはよりバンドのグルーヴの真ん中のほうにいる人なので、「楽器がどう鳴ってるといいか」ということを、俺よりもっと考える人で――あまりそこを意識せずに、ゆるやかに、みんな好きなように揺れていていいよ、踊ってていいよという感じを意識していて。他のたとえば「BROTHER」や「ROCKY」などは、もうちょっと少しガツンと巻き込んでく感じイメージを考え持ちながら作っている部分がある曲なのですが、そうではない曲をこんなに作れたのは、もしかしたら47都道府県ツアーをまわっていた中で、ずっとライヴに向き合っていたからこそということはあるかもしれないです。

――ちょっと聴きたかったのは、いまでいうと2,3年前にファレル・(ウィリアムス)が「ファンクだぜ!」みたいなことを「GET LUCKY」でやったんですけど、出だしはよかったんですが意外とそのあとが続かない尻すぼみなイメージがあって、ですけどここにきてブルーノ・マーズという人が急に「24K MAGIC」というファンクでホームランを打っちゃって。その直後にこういうリリースがあるというのは、すごくつながってるなということを思ったりもしたんですよね。いわゆるブラックミュージックの捉え方の中でも、王道感を目指した、ホームラン狙いの方向性ということなんですけど。そういう海外の潮流みたいなものも意識されていたりするんでしょうか。

ハマ : それはそうですね、わりと3年前くらいから意識はしていました。あらゆるジャンルが10年、20年周期でまた取り上げられていると思っていて。そういう意味では最近そういうブラックミュージック流れのものがメインストリームにのし上がってきている傾向というのは、すごくあるなと思っています。インディーシーンで盛り上がっていた部分はきっとあったと思いますが、それをきちんとオーバーグラウンドに……ダフト・パンクがやったり、ああいうことをきっかけに流行ってきてはいたので、カヴァーをやってみたり、その手のアレンジを既存の曲に加えてみたりということは3年前ぐらいから少しずつやっていました。僕ら的には読んでいた……というと偉そうですけど、わりときちんと掴めていたなというのがいままでも続いているというのと、今回自分たちがこれをリリース出来たタイミングはすごくよかったとは思っています。

――あと違う意味で同時代性を感じたのが、「NEKO」って曲があると思うんですけど、かつての盟友(ヒップホップクルー・KANDYTOWNの呂布とMUD)がリミックスで参加してたりとか、これはなぜ今のタイミングだったのでしょうか。

ショウ: そもそもこういう雰囲気にあった曲――「Burning Love」からの流れでこういう曲をこういうサウンドで作るならどういう曲が他に書けるかなと試行錯誤していた中で、「NEKO」は俺が唯一この中で書いた曲で。ラップに挑戦してみたら面白いんじゃないかと考えていて、要はヒップホップでサンプリングしていることを生でやるというか。元々そういうことをやってみたくて「NEKO」という楽曲を作りました。それが、けっこういいねとメンバーの間でも評判がよくて、せっかくだから俺だけではなく、そういう仲間にもラップしてもらったりリミックスバージョンが収録されていたりしたらEP的にも面白いだろうし、曲的にも今後ライヴで一緒にやれるじゃないですか。そういうのも面白いんじゃないかとレイジが提案して。すぐ連絡して参加してもらったという経緯です。

――でも初めて挑戦するヒップホップで、そのリミックスバージョンで現役バリバリのヒップホップアーティストを連れてくるわけじゃないですか、しかもいま一番旬の。なかなかすごい発想だなと思いました。

レイジ: KANDYTOWNがアルバム一枚作るのを少し手伝っていて。一番距離が近いラッパーだったんで。この曲ができたときに「ラップ入れるのアリだね」ってなった段階でもうKANDYTOWNのメンバーしかいないかなという感じでした。

ショウ: でも確かに来てみて、ラップを実際に入れてもらったら「ラップうめえ!」と純粋に思って(笑) もちろんカッコいいラップを入れてもらえるだろうと思って呼んでいましたが、学生のころからの友人二人なので、もっと「友達に来てもらって一緒に遊ぶ」という感覚だったのが実際に仕上がりを聴いてみて、これが一緒に収録されるって、俺のラップは大丈夫か、というか(笑)。でもそれだけカッコいいラッパーにきちんと参加してもらえましたし。いい意味での「どっちのほうが好き?」というか、「やっぱりラッパーのラップはカッコいいね」「案外ショウのラップもリリックが面白いね」と思ってもらえたり、そういう風に感じてもらえる曲にはなったと思います。

■同世代のバンドについて

――OKAMOTO’Sのみなさんはデビューが早いから見落としがちなんですけど、世代的にはKANDYTOWNもそうですし、あとはSunchmosとかSANABAGUN.とか、去年~今年にかけてシーンの表に出てきた多くのバンドと同世代なんですよね。これらのバンドもジャンルにこだわらず音楽を生み出している印象があるとおもうのですが、そういう感覚に同世代的なものって感じたりはします?

ハマ: そうですね……特に何も思わないというか(微笑)。各々やりたいことがあって表現するということでいうと、特にそれぞれやっていることは突飛とも思わないですし。僕らがデビューしたときはやっぱり同期がいないというか、少なかったので。2010年に19歳でデビューしてる組って、たぶん片手で数えられるぐらいしかいないと思いますが、僕らも含めてそういう意味ではミクスチャーというか、もうそれなりに音楽史は出来上がっているので、分け隔てなく聴いていいと思ったエッセンスを消化するということは至って普通というか、あらゆるものが全部転がっている中で音楽をやるということはイコールそれでしかないと思ってやっていたのが、意外と面白がられたり不思議がられたりしてきているのが僕らの世代だと思っているので。同期というか……同年代からすると彼らのやっていることに今更びっくりはしないですし、全員のことを知っているので、そういう意味ではうれしいです、いままで同期が少なかったので。

――急にシーンというものができたわけですよね。彼らは地下でやってたわけだけど、去年今年あたりからそういうアーティストが表に出てきて。

ショウ: あとはお客さんが変わったなと感じます。少し前まではKANA-BOONが俺らの同世代の代表で。方向性が全然違うじゃないですか。世代というか思想というか……音楽の聴き方はたぶんSuchmosたちのほうが俺たちに近くて、そういう意味ではすごく自然なこととして受け入れられるのは、どちらかというとそういう音楽だったりすると思いますが。お客さんが求めている音楽のタイプというか温度や色合いだったりが、19歳からシーンに身を置いているとどんどん変化しているのは目に見えますね。

ハマ:日本の、特にフェスシーンにおいては同じ味をずっと食べるのが好きな傾向というのは結構あると思うので。やっぱりあまりアラカルトではない感じがしていて、ずっとご飯類を食べていたのが、麺類が出てくると味が新鮮だからそこにすごく着目されるという感じもすごくあるなと思います。ずっとKANA-BOONの様なバンドが席巻してたものに浸っていると、Suchmosなどのああいう音楽性はまったく体験したことのないものだと思いますし。だからそのパンチを打つタイミングが整って、きちんとそれによってシーンができたというか。

――新しいシーンのバンドは気分はともかく音楽的には実はどれも似てないですよね。取り入れているのはブラックミュージックだけでなく時にはちょっとジャズだったり、クラシカルな要素が入っていたり。エッセンスも非常に多様化しているから面白いなって。

ショウ: 総じて洋楽を感じさせる音楽がやっぱり流行ってますよね。洋楽の匂いのするものがずっと受け入れられてこなかった気がしているのですが、特に俺らがデビューする直前からしばらくは、本当にそういう人が少ないんだなと思っていたら、いまになってそっちがむしろ盛り上がり始めているので。それは面白いなと思います。それに大きい枠で見れば「洋楽らしい」というだけで、もっと時代背景というか、参考にしているバンドなどがみんな違いますし。

――今回のEPは、そういった新しい音楽シーンにとっても非常に重要な作品という気がしてるんですよね。

ハマ: そうですね、タイミングよく作れたと思っています。

■各曲の解説

・「Burning Love」「Border Line」

コウキ: 「Burning Love」は、「ゲイっぽい」ということが一個キーワードになっていて。『にがくてあまい』という映画の主題歌に起用して頂いて。その主人公がゲイだったこともあり。少しサウンド的にプリンスや、それこそデヴィット・ボウイだったり、ニューウェイヴな……中性的なサウンドというか。そういったところを意識して。

――「BL」ですもんね。

コウキ: そうですね。元々「Burning Love EP」だったのですが、気づいたら全部頭文字が「BL」という風になっていて(笑)。

ショウ: それは偶然だったのですが、「ゲイっぽさ」をテーマにして作っていた曲が「Burning Love」で、頭の文字をとったら「BL」なるね、という話から、コウキが作っていた「Border Line」も「BL」で。「(両方とも)BLじゃん」という話をしていて。「NEKO」も全くそういったことは意識せずに書いていたのですが、ボーイズラブでいうところの「ネコ」と「タチ」の「ネコ」じゃんという話になり、そこまできたら「Phantom」もどうにか「BL」につなげたいよねということで、口紅の影を追いかけている男の歌だから「Phantom(By Lipstick)」という曲タイトルにして。「これはいける!」と。

ハマ: (作曲は)ほとんどコウキさんですよね。

コウキ: そうですね。それでいうと「Border Line」はもう少しロック寄りというか、いつものOKAMOTO’Sのスタイルに近い楽曲で。「Burning Love」ができたときに、あまりにこう温度感が低く盛り上がる曲なので、ライヴでもう少しこのテンションで盛り上がる曲がほしいなと思って作った曲です。

ショウ: ちなみにこの曲(「Border Line」)は、デュエットしています。

コウキ:そういう意味でもライヴの画的に……

ショウ: デュエットってもう少しカッコいい言葉ないかな?

――ツインボーカルとか。

ショウ: それです!(笑) ツインボーカルです。

・「NEKO」

ショウ: 「NEKO」は……俺がツアー中にも関わらず猫を飼い始めたので。最近は、自分の日常をいかにそのまま歌詞に落とし込んで面白く聴かせるかということに凝っていまして。個人的にはそれの一番上手くいったパターンです。

――それは何かの影響があるんですか?

ショウ: いしわたり淳治さんと一緒に歌詞を書いたこともあれば、岸田(繁)さんと一緒に歌詞や曲を作った経験もありまして。その二人が歌詞を書く上で重要な言葉をかなり残してくれて。淳治さんは完璧にロジック型なんです。すごく面白くて。やっぱり歌謡曲においてロジックはすごく大事だなということを学びまして。その後に岸田さんとお会いして色々と話していると、完璧にフィーリングの方で。「ここの意味は通じてないけど……なんかブルースを感じるよね」という様な話でお互い歌詞の話ができる相手だったんです。「あ、真逆で歌詞を書いてる人もいるんだ」というか。その二つの経験があった中で、やはり岸田さんはより「こういう風に歌詞を書いたら、こういう風に聴いた人が思うからこう書く」という打算をなるべくしないほうが面白い歌詞になるよということを俺に強く言ってくれていたので、最近はそっちに向いています。でもすごくロジカルに書くこともある。「Phantom(By Lipstick)」はかなりロジックで書こうとして、「英語版“ルビーの指環”」という気持ちで書いています(笑)。結局、どちらも好きなんですけどね。「NEKO」に関してはもう、感情と日常の、ビートニクを超えてサイケデリックに入ってしまっても意味が通じるという内容をどうやって表現するかということを考えて書いていました。

・「Phantom(By Lipstick)」

コウキ: 「Phantom(By Lipstick)」は……ハマ君とツアー中にAORにハマった時期があって。

――AORっていうとどのあたりの……

ハマ: がっつりAORっていうよりは、夜明け前くらいですかね。ロック勢というかシンガーソングライター勢がそうなって行きかけ、という時期です。

コウキ:その影響もあって作りました。ああいう音楽にはエレピの音などが印象的に入っていたりして、わりとロック的な進行なのに冷めてるというか(笑)曲がすごくかっこいいなと思っていた時期に、そういう楽曲を自分でも作りたいなと思いまして。だからギターがほとんど入ってなくて、それも今回大きな挑戦というか。ロックバンドなのに、そんなにギターを弾かない感じで……でもかっこよくできたのでよかった。

――ライヴのフィードバックを受けてできたこの「EP」の楽曲を、来年に向けて今度はライヴでやるわけじゃないですか。どういう風に想像してますか?

レイジ: どうにでもやれちゃうからこそ難しいなという感じですね。同期を流してクリックを聴きながらやってもいいし、そういうものに頼らずにアレンジし直してもいい。今からそれを調理するのが素直に楽しみです。

ハマ: いままではなんとなく知ってる人のイメージ通りの音であったり、ライヴにおいてもそうだったと思いますが、今回は録り音から随分と変えたので、その辺はまだ初体験なので楽しみでもありつつ……でもやっぱりこの録り音だからこその説得力というのもあると思っていまして、ライヴでこれをやるということにはまだ挑戦したこともなければ考えてもいないので、いままで通りの演奏スタンスでこの作品をそのまま再現してみて、この空気ではないものになるのがはたしていいのかどうかということは、やってみないとわからないなと。出音は簡単に変わらないので……そこは新しい挑戦を自分たちで掲げた感じはします。

ショウ: あと、どの時代にも流行りの踊り方があって。それをバンド側が指示して「こう踊れ!」というのはどこか違うと思うんです。「その踊り方はダサいからやめろ」だったり。次の踊りにいま入ろうとしているような気がしていて、それが何なのかまだ見えていない中でこういう作品を作ったので。来年の夏など、お客さんが一番踊りたい次の踊りとはどんなものだろうというのが気になりますね。それ次第で俺たちもライヴのアレンジを変えるかもしれない。最初のほうにも言いましたが、本当に新しいレールがもう一本走ったというような感覚なので。このレールがどこにつながるかは……探っていくことになると思います。

■レコーディング/ハイレゾについて

――ハイレゾの音源も聴かせていただいたんですけど、すごくハイレゾに向いてるなというか。やっぱりハイレゾってアナログに近い音に関して非常に優秀だなという気がしていて、それを活かしてるなという気がしたんですけど、みなさんどうですか?

ショウ: 単純にすごくいい音で録れたので。それを俺たちが「これがいいね!」と言って作った音により近い音で聴いてもらえるのはすごくうれしい。そういう技術があることにすごく感謝しています。

――レコーディングはどういった形だったんですか?

ショウ: 今回はProToolsで。アナログのマスターを回すときもありますが、今回はあまりアナログらしい音というよりかは、今回エンジニアを担当してくださった渡辺省二郎さんの音で録りたいという裏テーマがあるEPだったので。渡辺省二郎さんがやりたいように最後マスターにしてくれたらいいなと思っていました。

――ちゃんと分離もあってガッツもあってというのは中々難しいなと思うんですけど、エンジニアが省二郎さんだと聞いて非常に合点がいきました。

ショウ: そうですね。なので、よりいい環境であればあるほどいい感じで聴けると思います。

■今年を振り返って

――ライヴ三昧の一年だったと思うんですけど、今年一年どうだったかというのを振り返っていただければ。

ショウ: 全都道府県ツアーを初めて回れて。どの地域もきちんとお客さんが俺たちを見に来てくれたんです。それはすごく自信になりましたし、長いツアーを回り終えてより地力がついた気もする。今回見に来てくれた人たちが5年後などにも俺たちとともに音楽を支えてくれる……というと変ですが、貴重な財産を得た大事な一年だった気がします。この体験も次の作品への道標になっていると思いますし。そこに向けての様々な布石というか、ああいう経験があったからこういう作品になったんです、という話を来年はしてると思うので。そういうことが色々と起こった一年でした。

ハマ: 音楽的には非常にいい傾向にあった年なんじゃないかなと。世界中の……全てを聴いているわけではないですけど、流れが活気づいている感じがすごくあって。楽しい年だったなと。なので、そういう方向でぐんぐん良くなっていくと日本の音楽シーンももっともっと取り入れるのが早くなるとさらに楽しいですよね、きっと。

ショウ: あとは最近やれていなかった対バンライヴやイベントを自分たち主導でやれたらいいなと。それがゆくゆく自分たち主催の大きいイベントなどになっていったらいいなということを考えていたりはします。そしていいアルバムを作りたいと思っているので、楽しみに待っていてください。

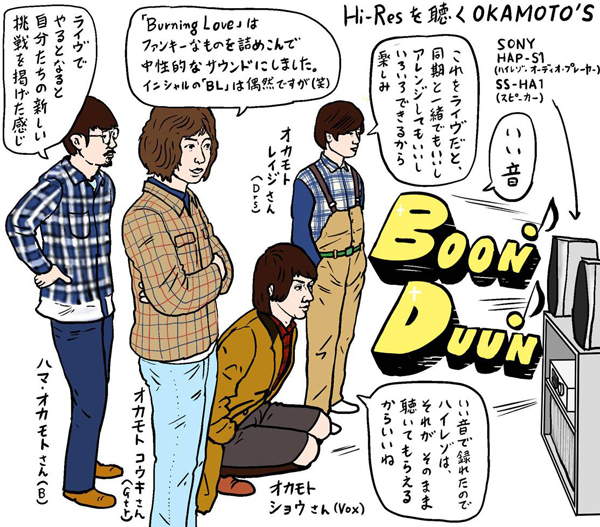

『BL-EP』のハイレゾ音源を聴くメンバーの様子。

(イラスト:牧野良幸)

『BL-EP』

映画「にがくてあまい」主題歌「Burning Love」を収録した6曲入りEP!