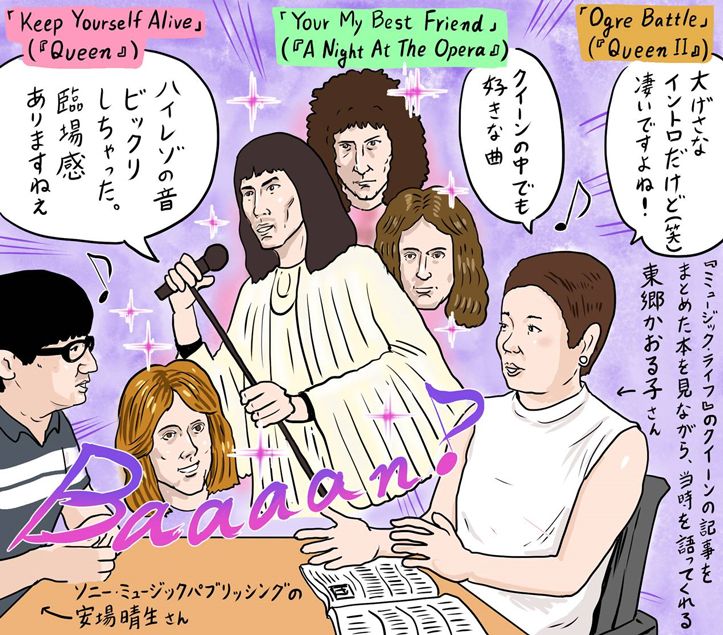

Queenハイレゾ配信記念インタビュー 『ミュージック・ライフ』元編集長 東郷かおる子さんが語る、Queenとの出会いと編集者人生

2016年7月より、moraでもクイーンのオリジナルアルバムのハイレゾ配信がスタートした。「Bohemian Rhapsody」「Killer Queen」「Somebody to Love」……1991年のフレディ・マーキュリー(Vo.)逝去後も、数々の名曲によって日本人にとって最も愛される海外バンドのひとつであり続けている。

そんな彼らにいち早く目をつけ、日本での大ヒットに一役買ったひとつの雑誌があったことをご存じだろうか? 『ミュージック・ライフ』というその雑誌はクイーンの音楽性だけでなく個性的なファッションやキャラクターとしての魅力も積極的に取り上げ、とりわけ若い女性を中心に熱狂的なファンを生み出した。

今回moraでは同誌の当時の編集長であり、現在はフリーの音楽評論家として活躍する東郷かおる子さんにインタビューを実施。ロックスターであり、アイドルであり、何より稀代のエンターテイナーであったクイーンというバンドとの出会いから、「編集者として最も成長できた」と語る往時のエピソードまで、縦横無尽に語っていただいた。

取材:安場晴生/イラスト:牧野良幸

――本日はよろしくお願いいたします。僕の世代だとやはり洋楽は『ミュージック・ライフ』に教えてもらいました。……クイーンだったり、チープ・トリックだったり、あとはジャパンもすごい好きだったり。

東郷 70年代中盤から80年代ですよね。洋楽がすごく元気があった頃ですよね。

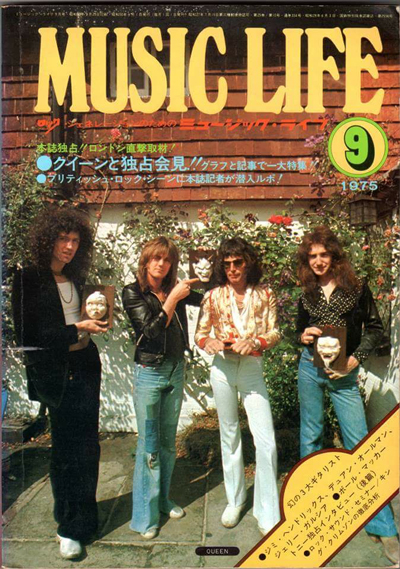

――はい。その中でもクイーンは、レッド・ツェッペリンだったりディープ・パープルは上の世代の人のものだなって思ってたのが、やっと自分の世代のヒーローが出てきたなというのがすごくあって。こうやって表紙を見てますと(※取材当日は『ミュージック・ライフ』のバックナンバーをご持参いただいた)、来日まで一年と経たずにきてるんですね。

東郷 そうですね。当時の(クイーンの所属)はワーナー・パイオニアだったんですけど、担当者の方と『ミュージック・ライフ』が推してから半年くらいで人気出ちゃったんですよ。

――早いですね。

東郷 ちょうど当時の『ミュージック・ライフ』の人気投票ってのを見ると、ツェッペリン、ELP、Yes、ピンク・フロイド……めんどくさい音楽ばっかりじゃないですか。

――(笑)

東郷 理屈ばっかりの。その頃は『ロッキング・オン』とか、『ニュー・ミュージック・マガジン』などの理論先行の雑誌が出て来て、めんどくさいことばかり言ってるのがよしとされた時代だったわけですよ。それで女性ファンは刺身のツマ。女子供にロックはわからんという理論がまかり通ってた時代なんですよね。そこでクイーンみたいなのが出てきて、完全に風向きが変わっちゃったわけですよ、ロックそのものの。それを非常に苦々しく思った人たちもいると思うんですが、そこからたとえばクイーンが出てきた土壌っていうのはやっぱり、グラムロックの存在というのがありますね。デヴィッド・ボウイとかT・レックス、アメリカでいうと、ちょっと難解なヴェルヴェッド・アンダーグラウンドとか。そういう下地があるところにクイーンみたいなのが出てきて、それから一気にファン層が若くなったんですよね。それまではまあ大学生くらいかな、男の子で、ギターをちょっとかじってるみたいな層ね、そういう子が多かったんだけれども、クイーンみたいなバンドが出てきてから一切そういうのは関係なし。とにかく「キャー!」っていう、いわゆる……揶揄した言い方をすれば、ミーハーが多くなったわけですよね。女の子のファンが一気に増えて、それまで市場にロック少年しかいなかったのが、一気にロック少女が誕生しちゃったわけですよ。

――ベイ・シティ・ローラーズはその後で、やっぱりクイーンが最初ですか。

東郷 まあほとんど同時ですけど、ベイ・シティ・ローラーズはもっと(年齢層が)下で、中学生くらいの女子で。ロック少女内でも「ベイ・シティ・ローラーズなんてロックじゃないわ! フン」っていうね(笑)。そういう格付けみたいなのもあったみたいですけど、基本的には同じですよね。ただ向こうのほうがわかりやすくて、もっと低年齢層向きっていうんですか、そういう向きはありましたけど。そういうのが二つとも同時に出てきたわけですよね。

――そこから「ロック少女育成」みたいなのも意識的に……?

東郷 いや、最初はそんなこと全然意識してませんでしたし、クイーンの人気が爆発してからも、『ミュージック・ライフ』って半分以上は男性読者でしたから。これ言うとみんな驚くんですけども、実際には男性ファンのほうが多かったんですよね。実際に本を買って、うんたらかんたら言う人たちは。だけどじゃあクイーンとか、チープ・トリックとか、ジャパンとか、そういうバンドのファンが多くなって何が増えたかっていったら、発行部数が増えたわけですよ。市場に女性ファンがいきなり増えたから部数が増えたとも言えるんですが、一番基本的な変化は部数が増えたことです。

――なるほど。写真とかも、そういう新しい読者を意識して選んだり?

東郷 それも最初は全然意識してませんでした。ただ、なんかいままでのファンとは違うぞと思ったことはありますね。クイーンがまだ海のものとも山のものともわからないときに、モノクロのプロモーション写真があったんです、一枚。それを「今月の新人」っていうところに載せたら、すぐに反応があって「レコード会社教えてください」とか、そのときはメンバーの写真があるだけで、誰が何の担当なのか、ブライアン・メイがどの人なのかわからないわけですよ。……そう、どれがフレディなのか全然わかんないんですよね。だからそれを教えてくれとか。反応があったんですよね。たしかに私が見ても「あ、これルックス悪くないな」と思ってたんです。で、そうこうしてるうちに当時アメリカとイギリスでレコード会社が違ってて、アメリカはEMIじゃなくてエレクトラだったんですね。で、1stアルバム『戦慄の王女』がイギリスでリリースされたのは1973年なんですが、その前後すぐアメリカでも発売されて全く駄目で、ただそのときエレクトラから『ミュージック・ライフ』宛てにいつも「今月の推し物」みたいな感じで白盤(テスト盤)が送られてきてたんですね。私はそういうの聴くのすごい楽しみにしていて――当時は人より早く聴くのがステータスでしたから――で、白盤なんですけど、顔も名前も何もわからないんですよ。ただ白くて、「Queen」というスタンプがボンと押してあるだけで。イギリスのバンドなのかアメリカのバンドなのかもわからないけども、まあとにかく聴いてみようと思って聴いたら、「Keep Yourself Alive(炎のロックンロール)」がドンドコドンドコ……って流れてきて、「えっ何コレ!? すごいかっこいい!!」って思ったわけですよ。で、全編聴いて改めて写真を見たらルックスも悪くないと。ただそんなにいいとも思わなかったんですけど。じゃあ、ちょっとやってみようと思ってやったのが最初ですね。

――じゃあ、その曲をハイレゾで聴いてみましょうか。(ジャケットをクリックで試聴ページへ)

東郷 びっくりした! かっこいい! このアルバムは制作に全然お金かかってないんですけどね。でもやっぱりいま聴いてもかっこいいですよね。ひさしぶりに聴きましたけど……最初これを会社の試聴室でLP盤で聴いたんですけど、音量をバーッと上げて最初にあのギターを聴いて「エッ!?」って思った感じは今でもすごく思い出します。斬新な、新しい感じがしたんでしょうね。とにかくこれを聴いてアメリカのバンドじゃないなと思ってるうちにEMIからも写真やバイオグラフィがきたりして。そうこうしてるうちに、当時輸入盤を買うことがロックファンにとってのステータスだったわけですが、「クイーンってバンドのギタリストはすごいぞ」っていう輸入盤ファンの噂が立ち始めてきたんですよ。それからしばらくしたら日本でもリリースすることになったわけですよね。

――1stアルバムが1974年ですね。

東郷 そうです。で、そうこうしてるうちに、「Liar」だったと思うんですけど、向こうのレコード会社からプロモーションフィルムがきたんですよ。今から思うとすごいチンケなね(笑)。だけどそれ見てね、なんかすごい日本人の女の子にウケる要素っていうのか、少女マンガ的な感覚を感じたんですね。これはよく言うんだけど、クイーンが日本であれだけ最初にボワッと火が付いたのって、日本の少女マンガ文化がものすごく影響してると思うんですよ。これアメリカの人とかイギリスの人とか、ましてや男性に言ってもね、理解してくれないんだけど。今でこそ少女マンガってひとつのジャンルとして確立されてますけど、当時はまったく相手にもされてないわけね。

――萩尾望都さんとか、竹宮惠子さんとか。

東郷 木原敏江さんとか。私もすごい好きで読んでたし、その辺の作家の方が、自分の作品にちょこちょこキャラクターとして出し始めたのが、デヴィッド・ボウイぐらいからなんですよ。なんでかって言ったら、美しいから。綺麗だから。いまで言うとボーイズラブ系のね。そういうものに女の子が刺激されるわけですよね。幼いセクシャリティが(笑)。で、クイーンはそこにハマったわけですよものすごく。

――実物が出てきちゃったわけですね(笑)

東郷 「実際に動いてるー!」みたいな感じで。それでこのビラビラ(の衣装)でしょ? ロジャーのルックスなんかもすごい可愛かったし、少女マンガ文化にクイーンがピタッとハマっちゃったわけですよ。そう思って聴くと音楽もカッコいいし。で、マンガの中にフレディが出てきたり、ロジャーが出てきたり、そういうものが広くいき渡っていって、すごく違和感なく女の子達に受け入れられちゃったんですね。むしろ男性は違和感あったと思うんですよ、あのルックス。「あんなヒラヒラしたやつ着て!」とかね(笑)。ギターはかっこいいけど、俺はクイーンが好きだとは言い出せない何かがある、人前で言っちゃみっともないぞ、みたいな。そういう部分があったんだけど、女の子はそういうギターの技術的なうんぬんかんぬんは全然関係なくて、自分の感性にハマったわけですよ。

よく皆さん間違えてるんだけど、女の子ってルックスがいいから惹かれるんだろ?って思ってるのは、それは全然違うんですよね。ルックスだけじゃ絶対だめなんですよ。やっぱり彼女たちにとってのカッコいい音楽じゃなきゃだめ。で、ルックスもいい。そのルックスがいいっていう観点が、普通の男性が「これなら女の子にモテるだろう」というのは絶対だめ。整ってるだけじゃだめだから。なんかどこか崩れたようなところがあるとかね。そういうものに結果的にものすごいハマっちゃったわけですよね。

クイーンが実際にそれを意識したわけでも何でもないんです。ただ日本においてはそういう土壌があったところに、「ハイいらっしゃい!」って感じでハマっちゃったんですよね(笑)。私が編集するにあたっても、自分もそういうものを持ってましたから、彼女達の気持ちがすっごいわかったんですよ。で、要するに女の子たちのセクシャリティみたいなものを軟着陸させたわけですよ。危険なBL風の感覚で(笑)。すごい生々しく与えたんじゃなくて、たとえばロバート・プラントが筋骨隆々の胸毛ジャリジャリ出てるという、それってちょっとつらいわ……って感じなんだけど、もっと幼い女の子たちにとっては――まあ確かにフレディも胸毛はありましたけど(笑)――クイーンは格好のバンドだったわけですよね。70年代の日本のロック文化の中から出てきた、非常に象徴的な存在だったと思います。

――なるほど。そうやってキャッチされて、これは追っかけようというのはすぐ思われたと。

東郷 思いましたね。それでそうこうしてる内に、イギリスのバンドで同じCBS・ソニーでモット・ザ・フープルっていう、野中(規雄)さんが担当してたバンドですけど、全米ツアーを取材しませんかって連絡がきたわけですよ。で、なんでモット・ザ・フープルをNYで取材したのかっていうと、ロックバンドが初めてブロードウェイでコンサートをする。それも非常にシアトリカルなステージをやるんで、それを取材してくださいってことで。私も「はいはいはい」って。これはいい機会だと思いましたね。実はその裏で前座がクイーンだってことを知ってたわけですよ。「しめたー!」って思って、ソニーさんには本当に申し訳ないんですけど(笑)。

――(笑)

東郷 で、私が今イチ不安だったのは、クイーンというのは生のステージはどうなんだと思ったわけですよ。レコードはかっこいい。プロモーションビデオを観ても、ある程度はかっこいい。だけど実際に見たら演奏が下手で、ルックスも写真より悪い……だとしたら、もうだめだなと思ってたんですけど、それを見極めるいい機会だったんですよね。それで行きました。それでモット・ザ・フープルの取材もしまして、イアン・ハンターにもインタビューしました。クイーンのステージもそのとき観たわけですよね。で観て、これはイケる!と思ったわけですよ。なんせこれ(衣装)でしたから、ステージに躍り出てきたときに。

――もう、このままの。

東郷 ひらひらの、白鷺ルックと当時言われていました(笑)。

――2ndアルバムぐらいのタイミングですか?

東郷 そうですね。2ndが出るか出ないかぐらいでしたね。そのときにステージを観て、これは十分ファンにも説得できるテクニックはある。曲もいい。見た目のルックスも「ハイいらっしゃい!」で(笑)。これはやるしかないなと、モット・ザ・フープルには悪いけど(笑)。

で、翌日に、モット・ザ・フープルの向こうの担当者の人とお昼ご飯食べてたんですね。CBSの近くの50何番街のレストランで。そうしたらそこに3,4人、なんかロックミュージシャンとそのローディーたちみたいな集団が入ってきて、中に金髪で、白いスーツを着てる男の子がいたんですね。で、当時の私って街角で誰を見つけても「アイツだ!」ってのがすぐわかる人だったんで、「あっ、ロジャー・テイラーだ!」って思ったわけですよ。

――おお(笑)。

東郷 ロジャー・テイラーがひょこひょこ入ってきたんですよ。でもう「今だ!」ってんで、一緒にいたCBSの人をすっぽかしてですよね、「Excuse me!」って、『ミュージック・ライフ』を持って行って、ロジャーの肩をポンポンって叩いて、「『ミュージック・ライフ』っていう日本の雑誌社から来て、昨日あなたたちのコンサートを観た」って声をかけたわけですよね。非常にたどたどしい英語で(笑)。そうしたら向こうが「!?」って振り向いて、何この女って顔したんですよ。まあ彼にしてみれば日本なんて国は地球儀のどこを探してもわかんないわけですよ。で、当時の日本の洋楽マーケットなんていうのは欧米から見ると僻地。ほとんど価値なし。だから好き勝手なこともできたんですけどね……そういう状況の中で『ミュージック・ライフ』をバサッと、ほら見ろって出したわけですよ。そしたら、向こうの雑誌ってもうピラピラでこんな薄いじゃないですか。で、『ミュージック・ライフ』ってこんなに厚くて、写真が死ぬほどあるわけですね。で、「ほら見ろ!」って見せたところに自分たちの記事が出てるわけですよ。それで、もう手の平返し(笑)。もう「ゴロッ」て音がしそうなくらいにロジャーが「エエッ!」って感じで、周りのローディーたちに「僕の写真がこんな雑誌に載ってるんだって!」ってと大騒ぎ。「『ミュージック・ライフ』って日本の雑誌で、クイーンの人気がいま日本で出てき始めて、ちょうどいいからうんたかんたら……」って拙い英語で説明したわけですよね。そうしたらロジャーに「ねえ、じゃあ僕たちの取材明日しない?」って言われたわけですよ。

――すごいですね……。

東郷 当時は本来からいうと取材っていうのはパブリストを通したりマネージャーを通したりしなきゃいけないんだけど、向こうも興奮しちゃっててね。ここのホテルいるからおいで!って言ってくれて。行く行くー!なんて、ほとんどグルーピー状態ですよ(笑)。で翌日、忘れもしないサンモリッツホテルってところなんですけど、セントラルパークのすぐ横にある。そこに行くとジョンとロジャーがいたんですよ。そうしたらロジャーが「ごめんね、フレディはいま買い物に行っていないんだ」って。まあ後から考えるとフレディが買い物行くのは当たり前、あの人はショッピングクレイジーですから……で「ブライアンは隣の部屋で伏せってるんだけど……」って言われたんですよね。でも「Say Hello」だけしない?って言われて、はいはいって連れてってもらったんですね。そうしたら真っ青な顔したブライアン・メイが幽霊のように立ち上がって「ああ、どうもナイストゥミーチュー……」ってな感じでね。フラフラしてたんですけど。そこでインタビュー録ったのが初めてなんです。ブライアンはもう死にそうだったから「もうあんた寝てなさい」って感じで。ロジャーとジョンのインタビューしたのが初めてなんです。多分彼らが日本人に会ったのは、その時が初めてだったと思います。

――それが『ミュージック・ライフ』の初掲載だと。

東郷 それが、モット・ザ・フープルを取材に行ったわけじゃないですか。そのお金で行ったのにロジャー・テイラーとジョン・ディーコンを載せるわけにもいかないから(笑)、記念写真だけ撮りましたけど、取材はボツ。

――あっ、そうだったんですね。

東郷 そりゃそうですよね、じゃないとソニーさんも怒っちゃうじゃないですか(笑)。でも彼らにとって日本という国をちょっとでも頭の隅に入れた出来事だったんじゃないかと思いますよ。

――いやあ、実際すごいインパクトだったと思いますよ。

東郷 こっちもインパクトありましたけどね。で、私は帰ってきて普通にモット・ザ・フープルの取材も入れましたけど、実はクイーンがよかったのよ!って話を編集部員にして、それからすぐワーナー・パイオニアにも電話かけて、「クイーン最高! あれをやらないでどうするんだ」って話になって。それで一挙に本腰が入ったわけですよ。それから半年くらいして人気投票でいきなり1位になっちゃって、去年までランクの中に名前もなくて、半年前は5位か6位だったのがいきなり1位になっちゃったっていうね。そのぐらいの勢いがあったんですよ。

――それが『クイーンII』が出るか出ないかくらいの。

東郷 そう、で『クイーンII』が出たときに一挙にギター少年が「これは傑作だ!」って騒いだわけですよ。あれは非常に、こうギターをフィーチャーしてるし、初期のクイーンの中では本当によくできたアルバムですよね。

――世界観もあって。

東郷 そう、ひとつのコンセプトアルバムみたいになってたし。女の子の「キャー!」も収められるし、男の子の「ギターかっちょいい!」っていうのも収められるというバンドになりつつあったわけですよね。で、来日が決まったと。その頃から『ミュージック・ライフ』が死ぬほどやりだしたわけですよね、取材なんていうのはまだ全然やってなくて、ニュース拾っては写真出したり、「クイーンの音を分析する!」とかね。そういうのをやってたわけですよね。ただじゃあ音楽業界はどう見てたかですよね、それを。……実はけちょんけちょん(笑)。名前は言えませんけど、高名な先生から「かおる子、なんであんなバンドを『ミュージック・ライフ』でフィーチャーするんだ!」って怒られましたから。

――取り上げ方というより、セレクトしたこと自体を。

東郷 ようするに当時の日本は、アメリカで売れてなきゃ三流、B級であるという意識が業界の中ですごくあったんですね。だけどそれってすごく男の人の考え方で、私たちはどこで売れていようが売れていなかろうが、私がよいと思ったものがいいのよと。で、レコード会社にギャーギャー言って、それで写真も出て、取材もできるんだったらそれでいいじゃないかと。何をやろうがこっちの勝手だろっていうのが非常にあったわけですよね。でもレコード会社の上層部の人たちとか男性評論家諸氏の偉い先生方は「音楽業界」という型の中に入ってるから、とにかくアメリカで売れてなきゃしょうがないだろうと。だからアメリカでTOP100にも入ってない、イギリスでもなんだかわかんないって言われてるようなバンドを、なんでそんなにやるんだと随分怒られました。まあ馬耳東風でしたけどね。

――とにかく、読者はついていったわけですね。

東郷 そうです。あれが素敵、これが素敵ってね。写真もっと出して、とか。結婚してるんですか? 体重は何キロなんですか? 好きな色は何ですか? っていう質問が死ぬほど来るわけですよ。そういうことはレッド・ツェッペリンとかYesイエスとかピンク・フロイドにはないんだから。だってピンク・フロイドに初恋はいつですか? なんて質問をする発想なんてないじゃないですか(笑)

――ギルモアの初恋……は確かに聞きたくないかもですね(笑)

東郷 聞きたくないし、聞いたら殴られそうっていうね。いや本人は答えてくれるかもしれないけど、ファンに「ピンク・フロイドにそんなこと訊くとは言語道断!」って言われたでしょうね。でもクイーンのファンは、そういうファンだったわけですよ。

――何もかも知りたいわけですね。

東郷 使ってるギターのことも知りたいけど、「初恋はいつ?」も知りたいわけですよ。思うに、それってファンとして非常に健全なんですよね。その健全さを私たち編集部員も持ってたんですよね、半分ファンみたいなものでしたから。で、このクイーンがウケないわけがない、今がチャンスだっていうんでやったわけですよ。それで多分、これがすごく成功した理由のひとつだと思うんですが、野中さんも仰ってたけど……クイーンだけいきなりびょんと出したらちょっと辛かろうと。で、昔から日本って“御三家”が好きじゃないですか、徳川の御三家から始まって(笑)。アイドルでも女性だと“三人娘”、男性のほうも“新御三家”とか言って。ロック界でもそれをね、『ミュージック・ライフ』の中だけでいいからできないかなって考えたわけですよ。そこで出てきたのがキッスとクイーンとエアロスミスだったんですよね。

――なるほど。

東郷 上手い具合に三つのバンドの年齢層がほぼ同じで。キャリアもだいたい同じ、だけど音楽性は全然違う。見た目も……クイーンは王子様で、エアロは不良で、キッスはわけわかんない魔法使いみたいな感じで。もう最高だったわけですよ! で無理やり“ML三大バンド”って出したら、それが後に “70年代三大バンド”になっちゃったんですよね。70年代に人気あったバンドを言え!ってなったら、この三つが出てくると思うんです多分。

――2016年現在でもその3バンドって、アメリカ、日本……全世界で最高峰じゃないですか。

東郷 そうでしょうね。70年代~80年代っていうのは洋楽の黄金期でしたから。ましてや70年代っていうのは黄金期に上り詰める、そのエネルギーがものすごく発散されてる時代で……あのときの『ミュージック・ライフ』は冴えてましたよね。そういう御三家にする発想とか、我ながらすごいと思いますね。(笑)

――モット・ザ・フープルを拾わなくてよかった(笑)

東郷 いやあ悪いけど、全く食指が動きませんでした。一種の色気とか、曲のよさとか、写真にもなるし、文字にもなるみたいなね。そういうバンドが必要だったんですよ。クイーンは、そこに上手く引っかかったんですよね。

――では2nd(『クイーンII』)から何か聴いてみましょうか。「The Seven Seas of Rhye」でしょうか。

東郷 そうですね……でも私はね、「Ogre Battle」ですね。「人食い鬼の戦い」。これは相当、イントロからすごいですよ!

――全然古臭くないですよね。

東郷 すごいですよね、この発想。ヒステリックで過剰な音! これが74年ですよね。74年の11月に『シアー・ハート・アタック』がイギリスで発売されてますけど、日本でも12月に発売されてるんですね。

――タイムラグがだいぶなくなってきたと。

東郷 最初の『戦慄の王女』のときはだいぶあったと思うんですよ、半年以上。で、『シアー・ハート・アタック』は私のとっても好きなアルバムなんですけど、「Killer Queen」って曲があったでしょ?

――はい。

東郷 これが飛躍するチャンスだったんですよ! 私は『クイーンII』まで聴いていて良いバンドだなって思ってはいたんですけど、シングルヒットがほしいと思ってたんですね。当時はシングルヒットがないと世の中にあまり浸透しないわけですよ。ラジオでもかかりにくいし。そんなときにこの曲が出てきたわけですよね。……これはすごいなと。これは日本でもヒットしないわけがないと思ってるところにシングルを出してくれたわけですよね。で、そうこうしてるうちに翌年の4月に来日したわけです。だから、すっごいタイミングがよかったんです。

――イベントが途切れないわけですね。

東郷 そうですよ。当時はネットもブログも何もないから、読者にしてみれば本当に一ヶ月に一回の『ミュージック・ライフ』だけが頼りだったわけですよ。読者だったらご存じだと思うけど。

――はい。よくわかります(笑)。

東郷 それ以外はどこもやってくれないわけですよね。ラジオでもかからない、FENもかからないな……イギリスのバンドだったから。だからそういう飢餓状態の中でシングルヒットが出て、『ミュージック・ライフ』の中でも大盛り上がりしたわけですよね。そうこうしてるうちに来日が決まりました。さあ大変、どうしようという感じでしたね。それからしばらくしたら電話がかかってきて、ファンから編集部に・・・。クイーンが乗ってる便は何便なの?だとか、ホテルはどこだとか。もう、これは大変な騒ぎになるなって予感はしましたよね。

――もう待ち構えていたわけですよね、ファンが。

東郷 そうですね。『ミュージック・ライフ』以外はそう思ってなかったみたいだけど。

――じゃあ「Killer Queen」をハイレゾで聴いてみましょうか。(ジャケットをクリックで試聴ページへ)

東郷 やっぱり曲ですよね。曲がいいんですよ。

――いま聴いても何にも似ていないというか。

東郷 だからよく言うんだけど、クイーンの前にクイーンはいなくて、クイーンのあとにもクイーンはいないんですよ。「クイーンの影響を受けました」なんて口で言ってるのも、音楽聴いてみたら全然違うみたいなね。そこがやっぱりすごいところですよね。……正直言っちゃうと私個人的にクイーンの大ファンだったことって一度もないんですよ。

――えっ、そうなんですね。

東郷 三大バンドが出てきたときも、個人的な好みはエアロスミスだったんですね。どっちかというとブルースロック的な、ソウルっぽいものが好きだったので。それとはまったく対極の音楽ですよねクイーンは。だけども、そのときから……3バンドともすごく曲がよかったんで、だから私も心を動かされたと思うんですけども……クイーンは本当にクイーンしかいないんですよね。「キッスっぽい」とか「エアロっぽい」とかってのはいるんですけど。コピーもできないっていうね。音をそのまま真似ることはできても、なんかあの独特の雰囲気っていうのかな。あれは誰にも出せないものだと思うし。そういう意味で非常に稀有なバンドですよね。

――じゃあ来日のタイミングは『シアー・ハート・アタック』のタイミングで、「Killer Queen」を受けての。その頃にやっぱりメンバーとはインタビューもされて。

東郷 来日したときが初めてですよね。で、大騒ぎになったわけですよ。当時まだ羽田でしたけど。「クイーン、ウェルカム!」なんて自分たちの手製のバナーをもった女の子たちがギャーッ!とか言ってるんですよね。それでメンバーがよせばいいのに普通にボコボコ降りてきたわけですよ。そしたら髪は掴まれるわ、服は破かれるわでブライアンなんか怒っちゃって、「なんなんだこれは!」って、なんだって言ったってねえ(笑)。靴はロンドンブーツ履いてましたけど、それももげちゃって、ひどい目にあったって。あとから聞いたら、あのときは違う惑星に自分たちが急に降り立ったみたいな気分だったと。それこそ外にも出られないしね。

――英米ではそういうのはなかったと。

東郷 まったくないんじゃないですか? びっくりしたみたいですよ、本当に。

――その頃ってツアーの密着同行して写真を撮って。

東郷 しました。死ぬほどカメラマンの長谷部(宏)さんと全国行脚して、自分もできるかぎりくっついて、向こうが嫌な顔しようが何しようが死ぬほど撮りまくりましたよ。それで、当時のインタビューなんていうのはたいそうなことなんて聞けないわけですよね。こっちも知識もないし。そうすると朝何を食べた?から始まるわけですよ。何時ごろ起きて、とかね。

――でもロック少女たちが一番知りたいやつ。

東郷 どこへ行った、何を買った……それでコンサート。コンサートでかれこれしかじかこうやりました、昨日とはここが違う、とかね。まあそういうことも死ぬほどやって、そのあと大騒ぎで帰ったわけですね。正確には、そのあとクイーンはオーストラリアに行ったんですけどね。で、そのあと考えたわけですよ。このままほっとく手はないなと。いつ再来日するかわかんないんだから、とにかく日本からイギリスに会いに行くしかないと。

――あ、なるほど。

東郷 で、行ったのが(バックナンバーを指して)これなんですよ。リッチファームでの取材。11月に、4thアルバム『オペラ座の夜』のリハーサルをしてるときだったんです。

――まあすごいタイミングですね。

東郷 そのときはまったくわかりませんよね、新しいアルバムのリハーサルをしてるからっていうんで、じゃあここにいらっしゃいという感じで。ロンドンから車で2時間くらいかな?そこ行って。昼ぐらいから夕方まで取材時間を作ってくれました。

――あ、じゃあもう日本の盛り上がりきった状況もあるし。そこに対しては彼らも意識があったっていうことですね。

東郷 もうこの頃からすごい大歓迎してくれましたね、いまから思うと。『ミュージック・ライフ』っていう日本の一雑誌だったのに、もうフレディが陣頭指揮とっちゃって。写真はここがいいだとか、並び方はこうだとか、全部彼がディレクションするわけですよ。こっちは少しうざいなとか思いながらもやってもらったわけですよ。(笑)「次はどういうシチュエーションがいいかな? あ、テニスコートがあるからテニスをみんなでやろう」とかね。それを私なんかは見ながら誰が一番うまい、とか。ブライアンは下手だ、とか。メモとるわけですね。その次はプールがあるからプールサイドで写真を撮ろうとか……全部フレディがやってくれました。

――サービス精神が旺盛で。

東郷 だからそれからずいぶん経ってから、フレディってすごく気難しいとか、インタビューしにくいとかそういう伝説的な話がいっぱいありますけど、そのころはそんなこと全然なかったです。あの時の取材で本格的に『ミュージック・ライフ』とクイーンがくっついたって感じですね。

――表紙を飾ったのはそれより前になるんですか?

東郷 もっと前ですね。来日するか、しないかで一回表紙になってますね。

――ということは『シアー・ハート・アタック』の前くらいに。

東郷 そうですね。もう人気ある!じゃあ表紙だ!という感じで。

――そのときには人気投票でいうと圧倒的に……

東郷 もう悪くても3位みたいな感じで。去年まで名前もないのに、いきなり何コレ!? みたいなね。だからすごくこう、打てば響くようなファンの反応っていうのがあったんですよ。珍しいですよね、そんなのね。ツェッペリンやディープ・パープルが出てきたときだってそんなのなかったですから。やっぱり、そこは女の子ですよね。

――でも変な話、クイーンを表紙にしたら部数が増えるみたいなことも……

東郷 当然ありました。だからこっちも必死ですよね。

――(笑) このころにアメリカでも売れ始めて……

東郷 アメリカで本格的に売れたのは80年代に入ってからですね。

――あ、そうでしたか。イギリスでは『オペラ座』で大ブレイクしましたけど。

東郷 アメリカでもごく一部の、のちに映画『ウェインズ・ワールド』でクイーンの音楽を使いたいと思った人のようなマニアックなファンがいたんですけど、そんなに目立っていなかったんですよ。音からしてアメリカ人にはわからない音じゃないですか。アメリカ人ってすごく単純で、音が大きい!って感じ、大味じゃないと受けない。だから『伝説のチャンピオン』ってアルバム、私はあまり好きじゃなかったんですけど、あの音はすっごいアメリカ市場を意識してますよね。私はあれ聴いたときに「なんか気に食わないな」って思ったわけですよ。音が単純になっちゃったって感じで。だけどあのアルバムあったから、単純系のハードロック男子みたいなのを新たにファンとして取り込んでいったわけですよね。

――世界を塗りつぶしていったと。

東郷 だけどその前に「Bohemian Rhapsody」とか……(アルバムでいうと)『オペラ座の夜』か、そういう傑作があったから、それまで彼らを馬鹿にしてた人がいきなり態度をコロッと変えて、「クイーンは素晴らしいな」になったわけですよ。

――それはすごいわかります。

東郷 こっちにしてみると何言ってんだ!ってことになりますけどね。(笑)でもまあファンが増えるのはいいことだし、音楽性を認められるのはマイナスのことではないし。ただそうやってどんどんレコードが売れていって、全米ツアーにも行くようになると、今度は取材がしにくくなってくるわけですよね……レコード会社はともかくとして、バンドもマネージメントとモメにモメてたわけですよね。

――そうだったんですね。

東郷 それでなんとかしたいっていうんで、やっとトライデントというマネージメント会社から逃れて、ジョン・リード・エンタープライズっていうマネジメント会社になったんですが、それがエルトン・ジョンのマネージャーだったから、非常にある意味では手慣れた、業界慣れしたマネジメントオフィスだったんですね。そうすると、彼らが見てるのはアメリカなんですよ。日本のことなんて知ろうともしない。私たちがこれまでクイーンのためにどれだけやったと思ってんだとか思っても、全然わかってくれない。だから2回目に来たときは向こうのレコード会社の人とか、マネジメントとものすごい喧嘩もしましたし、喧嘩する勢いぐらいでやらないとわかってくれないから。大変なものはありましたよ。ただ本人たちは会ってしまえば非常に気さくで、「あ、変わらないな」と思ってました。

――まわりの状況は知らないわけですし。

東郷 わざわざ知らせることもないですしね。とにかく非常に業界チックなものに取り込まれていったわけですよ、彼らも、日本の業界も。

――では『オペラ座の夜』の中で何か一曲……

東郷 やっぱり「Bohemian Rhapsody」かしら。でも私は違うんですよね。確かにあの曲はいいですよ?

――不朽の名曲ですね。

東郷 だけども、どちらかというとロジャー・テイラーの歌ってる「I’m In Love With My Car」。その前に入ってる「Stone Cold Crazy」も好きだったんだけど。(ジャケットをクリックで試聴ページへ)

――お聴きいただきました。

東郷 もう1曲いいですか? その次の「My Best Friend」も聴きたい! 私、クイーンの曲の中でもけっこう好きなんですよねこれ。ジョン・ディーコンが作った。

――すばらしいですね。

東郷 ここまでくるともうエスタブリッシュされちゃってて、クイーンのことガタガタ言う人はいないですよね。無名のくせにとかね。

――アメリカではまだ……

東郷 本当の意味でブレイクしてないですよね。でも、こういうのってアメリカ人には分かりにくいんじゃないですか、きっと。だって同時期にアメリカで何が流行ってたの?っていうと、イーグルスとオールマン・ブラザーズ・バンドですよ? 私好きですけどね、そのバンド二つとも。だけども、あれ好きな人が、これ好きなわけないでしょうと。アメリカのバンドはジーパンにTシャツ、ヒゲの長髪、それが一方クイーンはこのヒラヒラルックじゃね、やっぱり違うものがありますね。世界が全然違う。

で、ちょうど日本の業界も「ポパイ」って雑誌が出てきて、ウェスト・コーストブームとか言って盛り上げてましたけど、どうも、そういう西海岸系のバンドは『ミュージック・ライフ』でやるにはタルいんですよね。私個人的にはすごい好きでしたけど、こう絵にならないんですよ。文字にもならない、音だけありゃいいだろみたいなバンドがすごく多かったんで。雑誌としてはやっぱり文字にも絵にもなる、漫画にもなる……ってのが一番望ましかったわけですから。それからするとクイーンは様々に料理できましたね。

――なるほど。

東郷 その対抗馬として、悪役でエアロなりキッスなりがいるっていう構図がもう出来上がってましたから。面白かったですよね。

――自分は読者コーナーがすごく『ミュージック・ライフ』では好きで。アーティスト像を勝手にちょっと作るじゃないですか。

東郷 今でいう「イジり」ですよね。でも、それだけファンにとって、すごく親しみがあったわけだし、イジり甲斐のある……フレディなんて特にそういうキャラクターだったから。

――情報がない時代だからこそのというか。

東郷 そうですよね。今とはもう環境がまったく違いますから。バンドとファンの関係が今より濃密でしたよね。今はもう本人たちが都合のいいことしか発信しないから、都合の悪いダークな部分がないわけですけども、当時もダークな部分はやりませんでしたけど、でもなんかもっと濃密なね。密度の濃さっていうのは当時のほうがあったと思いますよ。なんていったって情報に対して飢餓状態にあるわけだから、読者なりファンは、自分で爪立ててでも何か探そうっていう気迫がありましたよね。

――電話かけてくるわけですね、編集部に(笑)。

東郷 そうですよ。「何してんですか、いま?」って、知りませんよって感じなんだけど。でもとにかくみんなで雑誌も読んで、必死でラジオも聴いて、「フレディいま何してんだろう?」って思うわけですよね。素朴な疑問ですよね。今はそんな面倒臭いことしないですね(笑)。ネットにつなげばすぐ情報出てきちゃうわけですから。面白くもなんともないですよね。

――そういう意味ではブライアン・メイのギターは暖炉の木材から父親と作って……とか、エピソードに事欠かなかったですよね。

東郷 もうね、同じテーマを百回くらい右から書いたり左から書いたりできたわけですよ、当時は。かなり大げさに書きましたけどね、でもウソは書きませんよ。

――なんかそういう感じも少女マンガじゃないですけど、ちゃんとファンタジーになってたわけですよね。

東郷 やっぱり夢がないと。現実押し付けたって面白くもなんともないんだから。だから情報がないなかで何をやるのかという音楽マーケットの状況ってのもあったし、クイーンはそういうことに耐えうるバンドだったわけですよね。

――今回のハイレゾ化は次の『華麗なるレース』までなんですけど(取材日は2016年7月7日)。まあさっきおっしゃったみたいに『世界に捧ぐ』でちょっとアメリカナイズドされて。

東郷 そうです、あれはすごく意識して作ってると思いますね。音がスカスカなんですよね、あれ。好きでないなあ、あんまり。

――じゃあ最後に『華麗なるレース』から一曲。

東郷 これはね、もう「Somebody to Love(愛にすべてを)」ですね。これ素晴らしい曲ですよね。(ジャケットをクリックで試聴ページへ)

東郷 あと「Don’t Stop Me Now」って曲も好きだったの。

――(収録されているのは)『ジャズ』でしたか。

東郷 だから後期に入ってからなんですけどね。あれもいいですよね。あれはね、ジョージ・マイケルが歌ったのもすごいよかったんですよね。ジョージ・マイケルが、フレディの追悼コンサートで歌ったんですよ。なかなかね、フレディの代わりにクイーンのボーカルやるって難しいことだと思うんですけど。やっぱりね、「歌の心」みたいなの? ジョージ・マイケルはすごいよく出してると思うし。ポール・ロジャースのときは最初はウソだろ? って思ったんですけど、あの人はもう、ああいう芸風ですから歌はうまいんですよ、嫌んなるくらい。だから、なんとなくハマっちゃうんですよね。今度アダム・ランバートで来るから、ちゃんと見なくちゃいけないと思ってるんですけど。本当に歌の上手い人じゃないとダメだと思います、クイーンの曲は。

――ライブの話になりましたけど、クイーンのライブというのは……

東郷 もう嫌ってくらい観ましたね。

――思い出に残るライブというのは……

東郷 私はね、最初の来日から日本は合計6回来てるのかな? 最後の公演までほんとにコンサートを座って楽しんだことってないんですよ。常にバックステージでメモ用紙を見ながらあれがこれが、ってやってたんで、全然楽しんだ覚えはなかったんですね。それなりにクイーンってすごいなと思ってましたけど。ただ本当に、すごいって思ったのがライヴ・エイドだったんです。こんなすごいバンドだったっけ、っていうくらい。

――自分は映像で観ただけですけど、すごいですよね。

東郷 あれは最初クイーンは出演を断ったんですよ。最後の日本公演のあとですよね。85年にちょうどフレディが『ミスター・バッドガイ』っていうアルバムを出して、インタビューもフレディだけ、自分のしゃべりたいのはソロアルバムのことだから、って感じで限定してインタビューしたぐらいですから。もしかしたら解散するかもしれないなって時期だったんですね。それを彼らも否定してなかったし、しばらく休むって言ってましたから。で、帰ったらそんなステージやりたくないって一回ライヴ・エイドの出演を断ったんですって。だけども時間帯を調整するから出てくれっていうんで出て、私も『ミュージック・ライフ』としては取材に行かなきゃなんないわけですよね、ライヴ・エイドは大変なものですから。で行って、見て、ひっくり返りましたねあれは。あのとき初めて……って言っちゃ失礼なんだけど、仕事の視線じゃなくてクイーンを見て、もうすごいと思いました。

いろんなバンドが出ていて、1バンド20分って限定されてたんですよね。でその一週間くらい前から、何をどうしようっていうアレンジを20分で全部、MCなしで最初から最後までばーっと組曲で全部まとめるというのを決めて、リハーサルはちゃんとしたらしいんですね、どこかの劇場を借りて。その成果もすごい出てるし、それからクイーンってすごく外連味があるバンドだから、衣装とか照明とか、そういうものも不可欠だと思ってたんですけど、あれ全然関係ないじゃないですか。真っ昼間の明るい時のステージであれですから、あのとき心底びっくりしました。

――お客さんがどんどん巻き込まれていく感じがすごくて。

東郷 そう、だからフレディって本当に稀代のエンターテイナー……ロックンローラーっていうよりエンターテイナーですよね。お客さんをああいう風に巻き込んでいくっていうのは。こいつすごいなと思ったし、クイーンってやっぱりすごいなと思いました。度肝を抜かれましたよね。だから最後にボブ・ゲルドフが、全部終わった時に「ライヴ・エイドはクイーンのためのショウだった」と言ったというのもわかりますよね。デヴィッド・ボウイでも誰でもなくて。話題をかっさらいましたよね、あれは。

――では、最後に締めというわけではないですけど、四人のお人柄というのを。

東郷 そうですね……初めて会ったときから最後まで印象は変わらなかったですね。(他のバンドだと)途中から変わって、すごく嫌なやつになった人もいるんですよ、中にはね。偉そうになっちゃって。でも彼らは、変わらなかったですね。四人とも。なので最初に会ったときの印象っていうと……ブライアンはちょっと学者肌で、神経質で、細かいところにまで気を遣うんだけど自分の履いてた靴をどっか忘れるみたいなね(笑)。

――なんかそういうイメージはありますね(笑)。

東郷 で、ロジャーは本当にみんなが思う通りのロックスター。キンキラキンの。だから本当に安心して女の子がキャンキャン言ってもいいよって感じの。で、ジョンは地味なんだけど、私はお友達になるんだったらジョンが一番いいなと思って(笑)。私はステージの合間や取材の合間で一番個人的な、なんてことはない雑談をしたのはジョンでしたね。すごくいい人だったし。だけどどうでもいい人じゃなくて、すごい細かいところでバンドのことをわかってた人だし、だからフレディが亡くなったあとはもうクイーンやりたくないって言ってる気持ちもすごくわかります。そういう意味ではすごく頭のいい人ですよね。

――フレディは。

東郷 ……まあ、ものすごいチャーミングな人ですよね。いろいろありましたけど、もう最後のほうはインタビューするのが大変で。フレディ以外はみんな東京や大阪でできたのに、ツアーについてって追っかけて「昨日締め切りだった!」っていう状態でもフレディだけまだ録れてないわけですよ。でもはっきり言ってフレディのインタビューが録れないと意味ないじゃないですか。で、印刷所からもやいのやいの言ってくるし、もう本当に3回くらい胃痙攣起こしたくらい悩んでましたけども、、ぎりぎり最後は録れるんですよやっぱり。

――なるほど。

東郷 ここで私が東京に帰るっていう感じで大喧嘩した後、もう夜中になっちゃって帰ろうかな、どうしようかなっていうときに電話がかかってきて「今からすぐ来い! フレディがインタビューするって言ってる!」って、馬鹿野郎!それを一週間前に言ってほしかったとか思いながらも、駆け付けるわけですよこっちが。それでドア開けると「Welcome~」って、すっごくいい人なの! もう頭にきちゃうんだけど(笑)。でもそういうの見ちゃうとまあいいか、っていうね。しょうがないな、フレディってこういう人だからっていうね。ほんとに最後までインタビューさせてくれなかったわけじゃないから。それはわかってたと思うんですよね、彼もね。行こうかなと思ったら今日は喉が痛いからいやだとか言い出す人だから、すごい苦労しましたけども、それもまあ終わってしまえばいい思い出ですよね。そういう印象は最後まで変わらなかったです。ただ一回だけ私ね、すごい後悔してるのは、フレディがお忍びで個人的に日本に来たことがあるんですね。

――プライベートで。

東郷 いつだったっけな……そのときに取材させてくれたのが『ミュージック・ライフ』だけだったんですよ。それが(バックナンバーを指して)このときかな? 1986年の12月。

――亡くなったのが1991年だから……

東郷 たぶんこのとき自分の病を知ってたと思うんですね。だけど来てくれて……プライベートだからね、ダメもとだったんですけど、取材させてよって言ったら、長い付き合いの『ミュージック・ライフ』だったらいいよって。自分の部屋まで通してくれて、なんかこういうプレゼントの山の写真とかね。この人なんか火鉢まで買って帰る人ですからね。全部撮らせてくれたわけですよ。……でも、私はこのときなぜかインタビューしてないんです。

――あ、そうなんですね。

東郷 海外出張か何かに行ってたと思うんですけど。だけど『ミュージック・ライフ』にだけインタビューをさせてくれたっていうのは、やっててよかったなと思いましたよね。これが最後でしたから、フレディは。この後は隠遁生活みたいになっちゃって、ほとんど公に出てこなくなって、たまに出てきても痩せ衰えたみたいな感じで。で、ああ、もうマズいなと思ってましたよね。やっぱりエイズなんじゃないの?って話は蔓延してましたから。だから亡くなったと聞かされたときは「ついに来たか」と思っただけで。別に意外でも何でもなかったし……

――そんなクイーンって、東郷さんにとってどんなバンドだったんでしょうか? さっきファンではなく、個人的に趣味の音楽でもないとおっしゃってましたけど。

東郷 「じゃあ何だったんだ?」って話ですよね。……たぶん私が編集者として一番接したミュージシャンがクイーンだったんですよ。もう数えきれないくらい会ってるし。私が年齢的に編集者として一番成長しなきゃいけない時期、副編集長から編集長になって、しばらくやってた時期に当てはまったバンドなんですよね。だか否が応にも自分が人間的に一番成長しなきゃいけない時期に一緒に成長したなって気持ちはすごくあるんです。まさに年齢的にも同じくらいですし。だから嫌いとか好きとか、そういうことで言えないですね。単にああ、あのバンドは好みだとか好みじゃないわとか、そういうのと全然違うんですよ。もっと内側に入り込んでるというか。私が勝手にそう思っているだけで、向こうはどう思ってるかわかりませんけど……すごくそういうバンドですね。そういう時期を経てるから、いまでもクイーンのことをあまりよく言われないとムッとするっていうのは……そういうことだと思うんですよ(笑)。

東郷かおる子 プロフィール

神奈川県出身。高校卒業後、新興楽譜出版社(現シンコーミュージック・エンターテイメント)入社。1979年から90年まで洋楽専門誌『ミュージック・ライフ』編集長を務めた。90年に退社後は、フリーの音楽評論家として活躍中。著書に『クイーン オブ ザ デイ』(扶桑社)、『わが青春のロック黄金狂時代』(角川SSS新書)など。