ボブ・ディランの魅力を評論家・北中正和氏が語る

「偉大な米国の歌の伝統に、新たな詩的表現を創造した」として、ミュージシャンとして初となるノーベル文学賞受賞の栄誉に輝いたボブ・ディラン氏。

その豊かな歌世界はハイレゾでも楽しめ、多くのアルバムがDSD/FLACの2形態で配信中です。

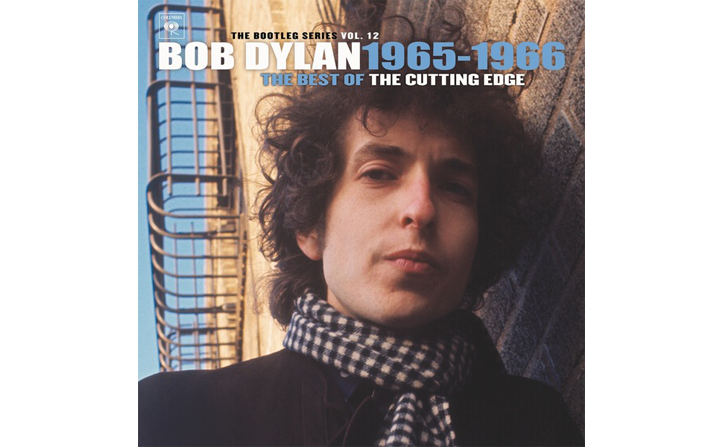

昨年、貴重なブートレグ・音源集(デモ音源やスタジオ・セッションなど、正規のアルバムには入りきらなかったレア音源を集めたアルバム)である『The Best of The Cutting Edge 1965-1966』発売時には、ディランの魅力を音楽評論家の北中正和さんに寄稿していただきました。非常に読み応えのある原稿となっておりますので、再掲いたします。

『The Best of The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol.12』

ボブ・ディランは正規のアルバムとは別に25年ほど前からブートレッグ・シリーズというアルバムを出し続けている。未発表曲や別録音の数々を次々に蔵出ししているシリーズである。その最新盤の第12集『ザ・カッティング・エッジ 1965-1966』は、市販されているスタンダード・エディション(CD2枚組)、デラックス・エディション(6枚組)の他に、18枚組という気の遠くなりそうな通販限定セットもある。

未発表曲や別録音は残りものだから、一般論として、熱心なファンには興味深くても、正規盤よりおもしろいことはまれ、というのが常識だろう。しかし天才ボブ・ディランにその常識は通用しない。なにしろ彼は、デビュー以来ずっと、とんがった音楽を大量に作り続けてきた人である。中でも1965-1966年は「ライク・ア・ローリング・ストーン」「雨の日の女」をはじめ、ロックの歴史を変えることになる作品が格別に多かった時期として知られている。その時代の未発表音源がごっそり発表されたのだから、聴かずにはいられない。

代表曲の「ライク・ア・ローリング・ストーン」1曲の別テイクだけでCD1枚分の約65分もある。最初はワルツになるかもしれなかったこの曲が、スタジオ・セッションを続けていくうちに、どんどん変化していく。歴史的な名曲が、どのようにして発表されたヴァージョンになっていったのかを、具体的にたどれるのだからたまらない。リズムの組み合わせを工夫するたびに、曲の印象ががらりと変わる。あまりの変化にただただ驚いて、なるほど天才の感覚とはこういうものなのかと思う。

スタジオでは、発売されたヴァージョンをレコーディングした後も、新たなテイクが次々に録られていく。現場ではみんなテンションが上がっているので、いま録ったものが最良とは必ずしも即座に冷静に判断できないからだ。それに、いまのはよかったと思っても、もっといい演奏ができるかもしれないという思いに限度はない。もっともっとという気持ちにかられることは、何もレコーディングの現場にかぎったことではなく、どんな仕事にもあることだろう。だから人は前に進めるとも言えるし、それで壮大な無駄を重ねてしまうこともあるとも言える。

コンピュータ制御で楽器のパートごとに音を作っていく現在主流のレコーディングとちがって、このときは全員「セーノ」で演奏するスタジオ・ライヴ・レコーディングである。長引けば疲れが出て、ミスが起こりやすい。新しいアイデアに熱中できるのも最初のうちだけのことが多い。 「ライク・ア・ローリング・ストーン」の場合は、テイク15まで録音を続けたが、スタジオで完演できたのはわずかで、曲の雰囲気にふさわしいとして採用されたのは結局テイク4のヴァージョンだった。この事実を知ると、なにかもう人という生き物の業のようなものさえ感じる、といえば大げさすぎるか。

この曲のレコーディングには、他にもいろいろなドラマが隠されている。特に有名なのは、アル・クーパーがハモンド・オルガンで参加することになったいきさつだ。まだかけだしのミュージシャンだった彼は、当日、あこがれのボブ・ディランのレコーディングの見学を許されて、スタジオに来たにすぎなかった。しかしオルガン奏者がピアノの前にすわったのを見た彼は、プロデューサーに無断でスタジオの中に入りこみ、オルガンを弾いた。プロデューサーは彼にやめさせようとしたし、録音も消そうとしたが、ボブ・ディランがその音を気に入ったために、採用されることになった。

アル・クーパーの横紙破りの行動と、ディランの判断がなければ、「ライク・ア・ローリング・ストーン」全編を通じて流れるオルガンの音はなかったわけだ。歴史に「もし」は禁物と言われるが、仮にオルガンを他のミュージシャンが演奏したとしても、別の音やフレーズが弾かれて、ちがう印象の作品に仕上がったにちがいない。

『ザ・カッティング・エッジ 1965-1966』をハイレゾの生々しい音で聴いていると、まるで自分がタイム・スリップして、1965年のニューヨークのレコーディング・スタジオのブースで見物しているような気分が味わえる。高音質のハイレゾが歌声の豊かさを味わったり、繊細な生楽器の響きをたどったり、凝った音作りの音楽を分析的に聴いたりするのに向いていることは言うまでもない。

しかしボブ・ディランのこのアルバムの音楽は、それとは対照的な方法で作られている。歌声はざらついて荒々しく、演奏はスタジオ・ライヴの一発録りが多く、完成度より気迫が勝っている。

ロックは電気楽器のノイズ成分まで含めて成立する音楽なので、その美学は古典的な意味での音楽の「美しさ」とは、必ずしも一致しない。別の角度から見れば、ロックはそのノイズ成分に価値を与えて、音楽の「美しさ」の範囲を広げた音楽とも言える。今回聴いて気付いたのは、ハイレゾがロックのそうした生々しさを見事に引き出す力も持っているということだった。

このアルバムの音楽が生まれた60年代中期は、世の中に目を向けると、東西の冷戦が緩和する一方で、ベトナム戦争が拡大し、公民権運動が新たな進展をみせ、学園闘争やヒッピーの動きが急浮上するなど、社会が大きく揺れ動いた時期だった。南北格差の拡大や、戦後のベビーブーマー、いわゆる段階の世代の成長にともなって、産業構造の変化がはじまり、消費化社会が到来しつつあった。若者だけが変化を求めたのではなく、時代が変化を必要としていたのだ。

変化には希望だけでなく、痛みや混乱もつきものだ。ボブ・ディランのこの時期の音楽は、まるでそんな現実に呼応するかのように、混沌として幻想的だった。また、世の不条理に対する怒りやいらだちの感情も表れていた。それを具体的な音にしたのが、彼のざらついた歌声だったり、マイク・ブルームフィールドの鋭利なエレクトリック・ギターだったり、アル・クーパーの辛口のオルガンだったりした。音を極力加工しない状態のままの演奏をハイレゾで聴くと、そんな響きがストレートに増幅されて伝わってくるような気がする。

それにしても『ザ・カッティング・エッジ 1965-1966』は聴きどころの多いアルバムだ。

ボブ・ディランのコンサートに一度でも足を運んだことのある人や、ライヴ・アルバムを聴いたことがある人は、彼がコンサートのたびにメロディを大きく変えてうたっていることをご存知だろう。有名な曲でも、自分が覚えている歌詞が出てくるまで、どの曲がうたわれているのかわからないことがしょっちゅうある。

毎晩ライヴをやる自分に飽きないために、彼はメロディを変えているのだろうとぼくは思っていたが、今回、さまざまなテイクを聴きくらべると、レコーディングのときもそうだったことがわかった。

ライヴほど大幅に変わることはさすがに少ないが、それでもキーがちょっと上がるだけで、曲の印象が劇的に変化する。「ジョアンナのヴィジョン」のテイク7や「ジャスト・ライク・ア・ウーマン」のテイク4などは、オリジナルで発表されたものとはまったくちがうアップ・テンポなロックンロール・ヴァージョンだ。「廃墟の街」にいたっては、2日間ちがいのレコーディングで声までちがっている。

途中でまちがえて終わる曲は、聴く前は、未完成な曲を聴いて何が面白いのだろうと甘く見ていたが、絶え間ない試行錯誤が彼の音楽を推し進めていく過程を追体験してみると、ますます彼のすごさが実感できるようになった。

他にもザ・ホークス(ザ・バンド)との初期のセッション、ジョン・セバスチャンの参加曲など、珍しい録音がめじろ押しで、つい伝記本に手が伸びたりする。ああ、時間がいくらあっても足りない。

【執筆者プロフィール】

北中正和(きたなかまさかず)

音楽評論家。東京音楽大学非常勤講師。DJ。新聞、雑誌、放送、ネットなどで日本を含む世界各地の音楽を研究、紹介している。最近インタビューして印象に残ったのは、ジェイムス・テイラーと谷川俊太郎。近年はウェブマガジン『ERIS』で日本の古代の音楽に研究にも取り組んでいる。著書『ロック』『にほんのうた』『毎日ワールドミュージック』他、編著書に『世界は音楽でできている』『細野晴臣 エンドレス・トーキング』『事典 世界音楽の本』他多数。

公式サイト『wabisabiland』

http://homepage3.nifty.com/~wabisabiland/