「匠の記憶」第10回 キャンディーズ プロデューサー 松崎澄夫さん

グループアイドルの先駆けであり、ドラマチックな解散劇が今なお語り継がれるキャンディーズ。代表曲を一挙収録したベスト盤がハイレゾ配信されたことを受け、それら大半のプロデュースを手がけたまさに「生き証人」、松崎澄夫さんにインタビューを行った。三人のメンバーの奇跡的なハーモニーと絆、また彼女らを支えるバックミュージシャンやエンジニアとの秘話など、ファンならずとも貴重な証言の数々が飛び出した。「歌とサウンドのバランスがとても気持ちいい」と松崎さんも語るハイレゾ音源を聴きながら、ぜひ名曲の生まれたプロセスに思いを馳せてみてほしい。

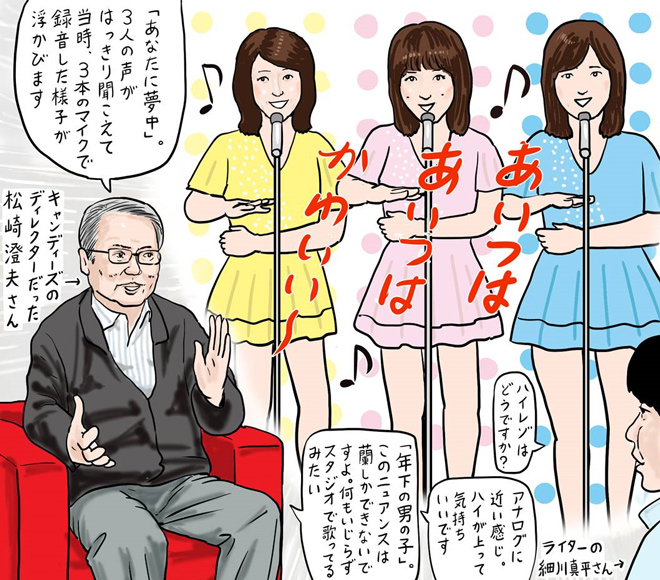

インタビューの様子。(イラスト:牧野良幸)

――松崎さんがキャンディーズと出会う以前のキャリアを教えてください。

松崎 僕はアウト・キャスト(1967年デビュー)、そのあとはアダムス(1968年デビュー)というバンドをやっていまして、解散したあと渡辺音楽出版に入って制作ディレクターになったんです。伊丹幸雄さんのデビュー・シングルの「青い麦」(1972年)が僕が最初に手がけたレコードです。当時、渡辺音楽出版にはディレクターが十何人かいて、渡辺プロダクション所属のタレントさんのレコードのほぼ90%の原盤制作をしていました。

――そういう中でキャンディーズと出会ったわけですね。

松崎 東京音楽学院(渡辺プロダクションが設立した音楽学校)に別の用事で行ったときに、たまたま授業を覗いたんですよ。そのときに、遅れて来た3人の女の子が一番前にちょこんと座ったんです。かわいかったので気になってスタッフに訊いたら、キャンディーズというグループで、まだデビューはしていないけど、NHKの「歌謡グランドショー」にレギュラー(マスコットガール兼アシスタント)で出ていると。それで会社に帰ってから、「キャンディーズの担当をぜひ僕にやらせてほしい」という話をしたんです。

――キャンディーズのデビューにあたっては、どういう方向性を目指したのでしょうか?

松崎 3人のコーラスを活かすのが面白いと思いましたね。ユニゾンは一番大事なんだけど、3人だとハーモニーを使っていろいろできるから面白いんじゃないかな、と思いました。

――その当時の3人の歌唱力はどうでしたか?

松崎 3人の声質のバランスは、最初はスーさんが一番メロディーに合う声で、3人でハモるとランさん、ミキさんの声が生きて、あのキャンディーズのサウンドになりましたね。

――だから最初はスーさんがセンターだったんですね。

松崎 そうです。

――では、デビュー・シングルの「あなたに夢中」をハイレゾで聴いてみたいと思います。

♪「あなたに夢中」(1973年)

松崎 3人の声の違いまではっきりと聴こえますね。本当に当時のアナログのレコーディングで、3本のマイクで彼女たちが歌っていたときのそのまんまの感じに聴こえますね。

――当時、レコーディングではどういうご苦労があったのでしょう?

松崎 最初のころは、歌詞をまず一緒に読ませて、呼吸が少しでもずれたらやり直しさせていました。歌詞が頭に入って気持ちが一緒になってくると、だんだん呼吸が合ってきて、ブレスも一緒になってくるんです。それをずっと、4小節に5時間ぐらいかけて練習させていました。そのうちに自分たちでそういうことが全部できるようになって、ハーモニーも自分たちで付けられるようになっていったんですけど、「その気にさせないで」(1975年)ぐらいまでは本当に大変でしたね。

――「年下の男の子」(1975年)からランさんが真ん中でメイン・ボーカルを取るようになって、キャンディーズはブレイクしました。それにはどういう経緯があったのでしょうか?

松崎 当時のマネージャーの篠崎(重)さんから、ファンレターの数もランさんが断然多いし、地方へ行っても人気がものすごい、だから今度はなんとかランさんを真ん中にしたいから、合う曲を作ってくれないかという依頼があったんです。本当はシングルB面の「私だけの悲しみ」がA面の予定だったんですけど、その依頼を受けて「年下の男の子」を作ったら、こっちのほうがいいねということでA面になりました。夜中にランさんだけスタジオに呼んでレコーディングしましたね。

――スーさんとしては、ショックだったということはなかったんでしょうか?

松崎 そんなことは全然なかったですね。彼女たちは、3人でキャンディーズを作ろうね、という気持ちが強かったし、彼女たち自身がキャンディーズのファンだったんです。僕は彼女たちをデビューさせるときに、グループというのは3年ぐらいしか続かないものだから、思い切り3年間頑張ろう、という話をしたんですよ。自分がバンドをやっていたせいで、グループの難しさがわかっていましたからね。

――そういうある種の覚悟があったから、誰がセンターだということは、彼女たちにとっては関係なかったんですね。

松崎 そうです。解散宣言(1977年)をしたあとに、ランさんとスーさんが僕のところに、ミキが真ん中でやったことがないからミキを真ん中にさせたいんです、って言いに来たんです。あ、気がつかなかった、そうだよね、って言って(笑)。それで「わな」(1977年)でミキさんが真ん中になったんですけど、そういうお互いへの思いやりを彼女たちは持っていましたよね。

――では、キャンディーズのターニング・ポイントになった「年下の男の子」を聴いてみましょう。

♪「年下の男の子」(1975年)

松崎 生でスタジオで歌ってるみたいな感じですよね。バックの音も、そんなに分厚くはないんだけど全部バランス良く出てきてるし。僕と穂口(雄右/アレンジャー・作曲家/元アウト・キャストのメンバー)さんはアマチュア時代から一緒にバンドをやってきた仲なので、アレンジはツーカーでできちゃっていました。ギターもほとんどの曲が水谷(公生/元アウト・キャスト、アダムスのメンバー)さんでしたし。キャンディーズの曲はだいたい、そうした僕の周りの仲間たちが集まった固定チームで作っていました。そういえば、「暑中お見舞い申し上げます」の頭の、ウ~ワォ! っていうのも水谷さんが考えたんですよ(笑)。

――この曲のヒットで、彼女たちに変化はありましたか?

松崎 とにかく忙しくなって、いつも眠そうでしたけど(笑)、でもこの曲のおかげで自信を持ったということはあると思いますね。この曲のあとから、ライブのイメージも変わりましたしね。大里(洋吉)さんがマネージャーになって、MMPをライブのバックにつけたことで、楽曲も演奏もガラッと変わりました。あのころのライブは本当にかっこよかったですよ。この時期から彼女たちは、それまでと違う音楽性をいっぱい得ていったと思います。

――そして、1976年3月発売の「春一番」がオリコンチャートの3位という大ヒットになりました。

♪「春一番」(1976年)

松崎 この曲は水谷さんのギターがなかったらこんなにヒットしなかったと思いますね(笑)。最初、ソニーの六本木スタジオで別のレコーディングをやっているときに、空いた時間に穂口さんがピアノでこの曲を歌って聴かせてくれたんです。気に入ったので、この曲をキャンディーズでやろうという話になったんですけど、最初はもっと童謡みたいだった(笑)。それが、水谷さんのギターが入って、アレンジを施されるとこんなにノリが良くなるのかと驚きましたね。最初はアルバム『年下の男の子』(1975年)に入れた曲だったんですけど、ライブでやると異常に盛り上がるから、どうしてもシングルにしてくれって大里さんが会社に頼んだんです。でも、(渡辺)晋(渡辺プロダクション創業者)さんがうんと言わないから、CBS・ソニーからプロデューサーの稲垣(博司)さんも出て来て頼み込んだんです。そしたら「イニシャル50万枚ならやっていい」ということになって(笑)。

――50万枚はすごいですね。でも実際にヒットになったわけで、これは松崎さんにとってもかなり嬉しいことだったのではないでしょうか?

松崎 あんまりそれはなかったですね。当時は渡辺プロの歌手がベストテンに7曲ぐらい入っている時代でしたから。でも、チャートの上のほうにいられるというのはいいことだとは思いました。なぜかと言うと、好きなことができるからです。違うことにトライもできるわけで、それでいい結果になれば、またさらにいいものを作れる。そういう感覚でした。

――では次に、1977年の「やさしい悪魔」をお聴きください。

♪「やさしい悪魔」(1977年)

――このあたりの時期になると、コーラス・ワークが本当に素晴らしいですよね。

松崎 このコーラスを録るのには4~5時間ぐらいかかりましたね。“あの人は悪魔、ハァ”や“ア~ア~、デビル”のところの微妙な間合いがなかなか上手くいかなくてね。最後の余韻みたいなものがなかなか出せなかったんですよ。これをやるのは本当に大変でした。

――そして、1977年7月17日、日比谷野外音楽堂のライブでキャンディーズは突然の解散宣言をします。そして、最後のシングル「微笑がえし」(1978年)で念願の1位を獲得するわけですね。作詞には阿木燿子さんが起用されています。

松崎 これに関してはソニーのプロデューサーの酒井(政利)さんのアイディアでした。ただ、泣いて別れるのはやめよう、笑って別れよう、明るく終わろうということは全員で決めましたね。それを受けて、「微笑がえし」というタイトルにして、シングルの曲名を歌詞に入れたっていうのは、やっぱり阿木さんは大したものだなあと思いました。

♪「微笑がえし」(1978年)

松崎 シンセ・ドラムをシングルに使ったのは、日本でこの曲が一番初めだと思います。うーん、こうして聴くと歌が上手いですね。解散を決めて、気持ちがスッキリしたのが声にも出てるんだと思います。実は解散前に、青山のピアノ・バーであるパーティーがあって、そこで彼女たちはピアノ1台にマイク1本だけでこれを歌ったんです。それが素晴らしかったのを思い出しました。あれは本当に上手かった。彼女たちのあんなにすごい歌を聴いたのは、僕もあの1回だけしかないです。

――最後に、今回こうしてハイレゾでキャンディーズの楽曲を聴いてみたご感想を改めてお願いします。

松崎 アナログに近い感じがありますよね。歌とバックの音のバランスが良くて、ひとつずつの音もとてもよく聴こえて来ます。当時は、最先端のサウンドをどうやって取り入れるかということばっかり考えて作っていました。だから、全体的にどうかというのは実はあまり考えていなかったように思うんですよね。でも、こうして聴いてみると気持ちいい音になっています。レコーディング・エンジニアの吉野金次さん、野村正樹さんのお2人がキャンディーズのサウンドをしっかり育ててきた功績は大きいと思いますね。

(インタビュー&テキスト:細川真平)

今回ご紹介した代表曲の数々を含む決定盤ベスト!

『GOLDEN☆BEST キャンディーズ コンプリート・シングルコレクション』

【プロフィール】

松崎澄夫(まつざき・すみお)

1948年(昭和23年)生まれ。

1965年、専属ミュージシャンとして渡辺プロダクションと契約。

1971年、渡辺音楽出版入社。

1988年、アミューズ入社アミューズ常務取締役(1991年)、専務取締役(1999年)を経て 2005年4月、代表取締役社長に就任。

2010年4月、株式会社エフミュージック代表取締役。