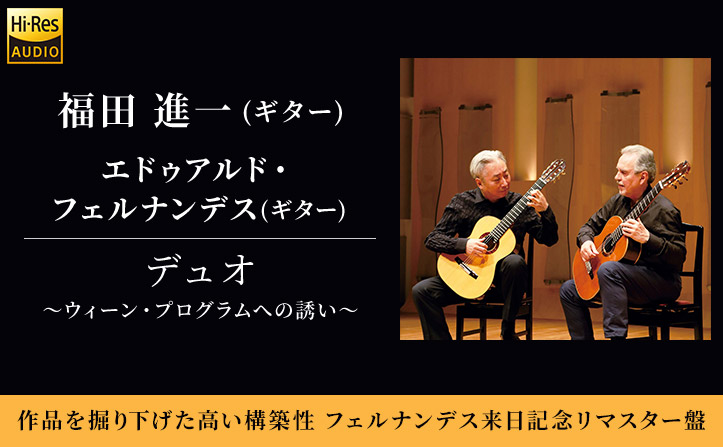

福田進一&エドゥアルド・フェルナンデス(ギター・デュオ)新譜

マイスター・ミュージックより、名手二人のギター・デュオ(フェルナンデス来日記念リマスター盤)が発売!

-

デュオ ~ウィーン・プログラムへの誘い~

福田 進一(ギター); エドゥアルド・フェルナンデス(ギター)

緻密で構築性高いアンサンブルが繰り広げられる、世界的名手2人によるデュオ作品集。プログラムは、ジュリアーニのオリジナル2曲に、シューベルトの弦楽四重奏をギター・デュオにアレンジしたもの、同じくハイドンのそれはフェルナンデスが自らが編曲するなど、興味深い作品が並びます。

アルバムについて <福田 進一>

1995年、東京文化会館での共演をきっかけに始まったエドゥアルド・フェルナンデスとのデュオ。約30年に及ぶ我々のコンサート活動は、日本やアジア諸国、さらにヨーロッパのみならず、キューバ、コロムビア、ブラジル、ウルグアイと世界各国におよび、吉松隆や武満徹のギター音楽の紹介、ピアソラのタンゴ、さらにブローウェルの新作初演など、実に様々なプログラムをこなしてきた。

私たちにとって、3枚目となったデュオ・アルバムでは、シューベルト、ハイドン、ジュリアーニ、という音楽の都ウィーンに所縁のある作曲家を並べたクラシックの王道プログラムを選んだ。

2008年、ストックホルムから80キロの郊外にある閑静なギレスタ教会。その向かいにあるコテージに宿泊しての数日間のセッションは、素晴らしい環境の下、実に濃密な「室内楽としてのギター・デュオ」が実現した。緊張感に満ちた録音の合間には、私がスタッフ全員の食事を作り、夜はワインや度数の高い北欧のビールを楽しんだのも、実に懐かしい思い出である。

そして、この思い出の96KHz/24bitのオリジナル・ハイスペックによる美しい教会録音が、マイスター・ミュージックの最新のマスタリング技術により、さらに瑞々しく、より洗練された響きをもって、ここに生まれ変わった。

このレコーディングでは私は日本を代表する国際的な名工、河野賢(1926-1998)の遺作〜死の翌年1999年に桜井正毅によって完成されたギターを使用、またフェルナンデスは河野賢のライバルでもあったフランスの名工ダニエル・フレードリッシュ(1932-2020)による1986年作を演奏している。 北欧の空の下、ふたつのギターが紡ぐ音の綾、その多幸感を楽しんでいただきたい…

ウィーン・プログラムへの誘い <エドゥアルド・フェルナンデス (訳:福田進一)

ギターのCDで19世紀初頭のウィーンを中心に取り扱うことは、一般的にはいささか奇妙に感じられるかもしれない。当時のウィーンでは、比較的地味な扱いではあるものの、ギターは音楽生活のなかで非常に重要な楽器であったという事実に思い至るまでは…それはひとえにこの街で、クリエイティブな人生の大半を費やし、ギターの地位を演奏会用の楽器として受け入れられるまでに確立したマウロ・ジュリアーニ(1781-1829)の存在によるところが大きい。ジュリアーニは南イタリアのビシェーリエに生まれ、チェロとギターを学んだ。当時のイタリアは楽器演奏家にとっての活躍の場が限られていたこともあって、彼は1806年にウイーンに移り住み、その地に人生の好機を見出したのは疑いない。残された豊富な音楽批評(かのウェーバーによるものも含まれる)は、彼の“技術、精度とセンスの良さ”、“音楽的完成度”、“彼の楽器の素晴らしさと、その表現処理”、“その歌うギターが生み出す敏捷性、コントロール、繊細さ”、などについて白熱した口調で伝えている。彼は大きな音楽院やプライベート・サロンで演奏し、時にはフンメル、モシェレスとウェーバーたちと共演、ベートーベンの交響曲第7番の初演にも(おそらく、後列に座るチェリストとして)参加した。ちなみに、彼のギター教本はベートーヴェンが後に交響曲第九番で得たのと同額の印税を得ている。しかし、この成功も(未知の理由のため)1819年にジュリアーニがウィーンを離れることを防ぐことは出来なかった。イタリアに戻った彼は最初にローマに住み、1823年にはナポリに移り、そこで生涯を終えている。ジュリアーニの作品は、彼の演奏を特徴付けている、技巧、輝き、表現力と豊かなファンタジーの反映である。しかし、それらはまた、あまり指摘されないことだが、ウィーン古典派のスタイルと彼の母国語であるイタリアのベル・カントの見事な統合と音楽形式へのアプローチを見せてくれる。

この統合は、協奏風変奏曲 作品130によく現れている。オペラ風の序奏はその主題の始まりとなる四分音符の下降する動機の誕生へとつながっている。各変奏は徹底的にベートーヴェン的な手法で、このシンプルだが高貴な主題を扱うが、けっしてカンタービレを忘れない。ジュリアーニの芸術は、その全てが自然に感じられるところにある。

3つの協奏曲風ポロネーズ 作品137は演奏者に特別な技術を要求することは何もないが、それにもかかわらず音楽的な要求は高い。これは、ジュリアーニがイタリアでの彼の娘とのコンサートのためにそれらを書いた可能性がある。各曲はメリハリの利いた対照が非常に魅力的かつ、楽しませてくれるもので、それはメインセクションとトリオの間だけでなく、各セクションのなかでも見られる。

当時としては当たり前のことだが、ヴィルトゥオーゾは自ら作曲し、それを演奏したのであって、今日の私たちにはピンと来ないが、ジュリアーニがウィーンにいる間にハイドンやベートーヴェンやシューベルトに作品を依頼しようなど考えなかったのは不思議でもなんでもない。彼は確かに、ハイドンに会ったし、非常によく知っていた。またベートーヴェンには感謝されていた。彼の、少なくとも一人の生徒は、定期的にシューベルティアーデに出演していたし、シューベルトはギターとのいくつかの接点があったことから、ジュリアーニと親しくした可能性が高いのである。

ハイドンは、その弦楽四重奏曲を6曲づつのグループに分けることを好んだ。ところが、この弦楽四重奏曲 ニ短調 作品42 は単独の作品で、まるでハイドンが特別扱いしているかのようだ。この曲の以前に書かれた33曲のカルテットの多くに見られる大胆な実験からすれば、この一曲は、ある意味ささやかな作品では目立って変わったところもなく、特別な技巧も要求しない。しかし、この一見の謙虚さに騙されてはいけない。集中した、しかしゆったりとした第1楽章から、終楽章のフーガ形式舞曲(ロシア風のサビの部分とピアニッシモによる驚きのエンディング!)にはさまれた、ユーモラスなメヌエットと驚くほどに歌う緩やかな楽章、これは名作であり、威厳と完璧な様式、豊かな感情にウイットと驚きが加味されたハイドンの最高傑作なのだ。2台ギターへの編曲(ホ短調)に際しては、ひとつの挑戦ではあったが、それによって失われるものは少ない、あたかも内省的なギターの持つ性格がちょうど手袋のように作品にフィットする感じ。少なくとも私はそう願っている!

シューベルトの弦楽四重奏曲 ト短調 D. 173(ここでは素晴らしいジュリアン・ブリームのイ短調への編曲で演奏)は全く違う世界に私たちを誘う。ハイドンに見られたウィット、かつ控えめな表現は、ここでは声を限りに歌い上げる叙情、そしてドラマとなっている。ベートーヴェンの影は時折大きく現れるがしかし、その声は紛れもなくシューベルト流だ。この作品における感情的な起伏と、スケールの大きさは第1楽章の嵐のような幕開けからすでに明らかであり、それは非対称な休止、予想せぬ感情の爆発や叙情的な第2主題をはらんでいる。お茶目な第2楽章は常に何か不吉になる寸前のよう、ブリームによる編曲はそれを2つのギターの対話に変えている。第3楽章メヌエットでは民謡のこだまと足踏みが聴こえ、それは軽いトリオと対照的だ。フィナーレはふざけて始まり、次第に強迫観念的なダンスへと発展して行く。

演奏家プロフィール

福田 進一 (ギター)

11才より故 斎藤達也(1942-2006)に師事。1977年に渡欧、パリ・エコールノルマル音楽院にてアルベルト・ポンセに、シエナ・キジアナ音楽院にてオスカー・ギリアに師事した後、1981年パリ国際ギターコンクールでグランプリ優勝、さらに内外で賞歴を重ねる。

世界数十カ国の主要都市でリサイタルを行い、バロックや19世紀ギター音楽の再発見から現代作品まで、その幅広いレパートリーと、ボーダーレスな音楽への姿勢は世界の音楽ファンを魅了している。

教育活動にも力を注ぎ、その門下から鈴木大介、村治佳織、大萩康司といったギター界の実力派スターたちを輩出。それに続く新人たちにも強い影響を与えている。現在は、世界各地の音楽大学でマスタークラスを開催、上海音楽院(中国)、大阪音楽大学、広島エリザベト音楽大学、アリカンテ大学(スペイン)において客員教授を務めている。

平成19年度、日本の優れた音楽文化を世界に紹介した功績により、外務大臣表彰を受賞。平成23年度芸術選奨・文部科学大臣賞をギタリストとして初めて受賞した。

公益社団法人日本ギター連盟名誉理事。

エドゥアルド・フェルナンデス (ギター)

エドゥアルド・フェルナンデスは現代のギター界をリードする存在として世界的に認められている。1952年にウルグアイに生まれ、7才からギターを学び始め、演奏をA. カルレバーロ、作曲と理論をG. サントルソラ、そしてH. トサールに師事したのち、その圧倒的な技術と音楽性によって、1972年ポルト・アレグレ(ブラジル)、1975年ラジオ・フランス(パリ)、同年アンドレス・セゴビア(マジョルカ島/スペイン)など数々の国際ギター・コンクールに入優勝を果たし、頭角を現した。

「最高級のギタリスト!…これは稀に見る、あらゆる楽器を超越した印象的なデビューだ。」と評された77年のニューヨーク・デビュー以来、その世界的活動は止む所を知らない。83年のロンドン・デビューも聴衆に大きな衝撃を与え、名門デッカ・レコードと契約。さらに、世界各国での教育活動にも力を入れている。

また、「ギター演奏理論」「バッハのリュート音楽に関するエッセイ集」などを執筆。日本でも出版(現代ギター社刊)されている。