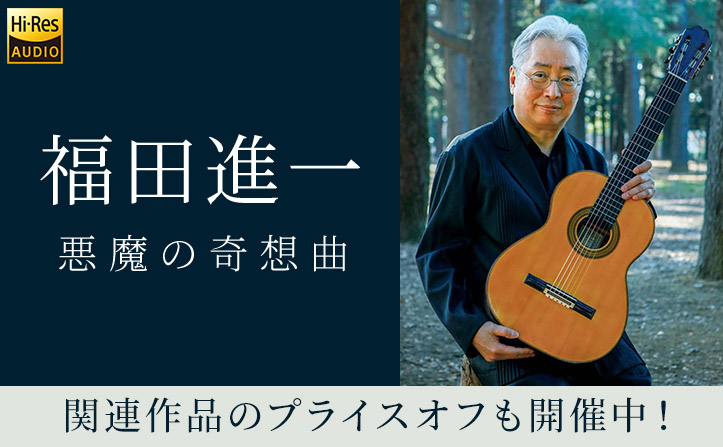

【福田進一(ギター)新譜 】6/25(火)まで関連作品のプライスオフも開催

マイスター・ミュージックより、 難曲として知られる「悪魔の奇想曲」を筆頭にテデスコの代表作といわれる「ソナタ」など、20世紀に作曲されたギターの名作で編まれたプログラムが到着。

シンフォニックな響きを得るため、本レコーディングにはパワーとバランスを兼ね備た名器ロベール・ブーシェ(1973)を使用。ハーモニックスを含めた最高音域まで美しく響く名器を手に、超絶技巧を越え、作品の本質に迫る凄みを帯びた演奏が繰り広げられます。

福田進一(ギター)関連旧譜のプライスオフが2024年6月25日まで開催!

-

アランブラの思い出

福田進一(ギター)

-

オダリスクの踊り ~タレガ作品集~

福田進一(ギター)

-

夢 ~フルートとギターのための作品集~

工藤重典(フルート) 福田進一(ギター)

-

ソル:ギター作品集

福田進一(ギター)

-

エチュード・ブリランテ ~タレガ作品集II~

福田進一(ギター)

-

シャコンヌ ~J.S.バッハ作品集 1~

福田進一(ギター)

-

主よ、人の望みの喜びよ ~J.S.バッハ作品集2~

福田進一(ギター)

-

ブエノス・アイレス組曲 ~ギターとヴァイオリンのための作品集~

福田進一(ギター)

-

ヴィラ=ロボス・ギター独奏曲全集

福田進一(ギター)

-

G線上のアリア ~J.S.バッハ作品集 3~

福田進一(ギター)

-

シンフォニア ~J.S.バッハ作品集 4~

福田進一(ギター)

-

我が懐かしのブエノスアイレス

川田知子(ヴァイオリン) 福田進一(ギター)

-

グラン・ヴィオラ~イタリア・ヴィオラ作品集~

店村眞積 福田進一 小林道夫

-

ノクターナル ~イギリス音楽集~

福田進一(ギター)

-

目覚めよと呼ぶ声あり ~ J.S. バッハ作品集 5~

福田進一(ギター)

-

マズルカ・アパシオナータ ~ベスト・オブ・バリオス~

福田進一(ギター)

-

カンシオン・メヒカーナ ~ポンセ作品集~

福田進一(ギター)

-

白鳥の歌 オーボエとギターのための作品集

池田昭子(オーボエ&イングリッシュホルン) 福田進一(ギター)

-

音の旅 ~夜明けのセレナーデ~

工藤重典(フルート) 福田進一(ギター)

-

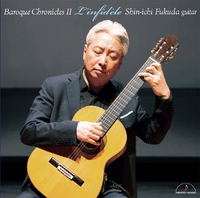

バロック・クロニクルズ II ~異邦人~

工藤重典(フルート) 福田進一(ギター)

アルバムについて <福田 進一>

前作アルバム、ポンセ「フォリアによる20の変奏曲とフーガ」を準備している段階で、2024年が、伝説のセゴビアのパリ・デビューからちょうど100年にあたることに気づいた。この時の演奏がその後のギターという楽器の運命を変えたと言っても過言ではない。この歴史的な、古き良き時代へのトリビュートが作れないだろうか…というアイデアが、今回のアルバム「悪魔の奇想曲」へと繋がった。

1924年4月7日パリ音楽院ホール、当時まだ31歳のスペイン人青年アンドレス・セゴビアのリサイタルには、当時の名だたる作曲家たち、ファリャ、ルーセル、デュカス、ラヴェルらが招かれた。その前人未到の高度なギター演奏によって、音楽界のギターへの関心度は一気に高まったのである。その波及効果は絶大で、後続の若い作曲家たち、タイユフェール、ミヨー、タンスマン、ポンセ、テデスコ、ロドリゴ、モレノ=トロバ、ヴィラ=ロボスと連綿と続き、こんにち私たちが知るクラシックギター音楽の基盤、主流として発展して行ったのである。

従って、このアルバムは、「オマージュ(讃歌)」をテーマに、クラシックの大作曲家たち、パガニーニ、シューベルト、ショパン、ボッケリーニへの讃歌を並べつつ、最終的にそれらは作品の被献呈者、巨匠セゴビアへの讃歌でもあるという、曲配列によって、ふたつの意味合いを持たせた。この中で、タンスマンのショパン讃歌は邦人として初録音、テデスコのソナタは私にとって1985年以来、38年ぶりの再録音となった。

セッションは、豊かで澄んだ響きの横浜みなとみらい小ホールに戻り、ギターは1973年に製作されてから、ほぼ未使用の状態で見つかった名器ロベール・ブーシェを使用した。この楽器は、低い音はより重厚に、高い音はより透明度の高い、非常に立体感に富んだ明るい音色を持っている。マイスター・ミュージックの誇るマイクロフォン「エテルナ・ムジカ」によるワン・ポイント、ハイレゾ録音は、このブーシェの特性を見事に捉えている。

私はこのアルバムを、2024年3月に亡くなられた恩師マエストロ・オスカー・ギリアに捧げたい。1980年頃、イタリアのシエナ・キジアーナ音楽院で、セゴビアの後継者であるマエストロから学んだテデスコやポンセの表現が、その後の私の演奏の中に「今も生きている」と感じられるからである。

M. カステルヌオーヴォ=テデスコ:悪魔の奇想曲~パガニーニ讃歌 作品85

1932年のセゴビアとの出会いと友情から、イタリアの作曲家ピアニストのマリオ・カステルヌオーヴォ=テデスコ(1895-1968 / 以下、テデスコ)は、ギター協奏曲、各時代様式による変奏曲、後述のソナタなどのギター作品を生み出した。これらの成功に続けて作られた、この規模の大きなカプリスは同国人であり、悪魔と呼ばれた19世紀のヴィルトゥオーゾ、パガニーニへの讃歌である。なだれ落ちるように、劇的に開始される冒頭の基本モチーフと、官能的なベルカントによるメインテーマの歌は、様々な表情のエピソードを挟みながら、カプリスのタイトル通りに、気まぐれに展開する。トレモロの間奏を経て、パガニーニの「ギターのためのグランド・ソナタ イ長調 MS. 3」の第2主題が登場、最後には冒頭の2つのメインテーマが交錯する中、突然名曲「ラ・カンパネラ」が一瞬聴こえ、幕をとじる。近年、イタリアの研究家A. ジラルディーノ監修による原典版も出版されたが、比較検討した結果、私は全面的にセゴビアの改訂版の方が優れていると判断し、それに基づいて演奏している。

M.M. ポンセ:ソナタ・ロマンティカ~シューベルト讃歌

メキシコの作曲家マヌエル・マリア・ポンセ(1882-1948)もセゴビアに導かれ、ギターのために多くの名曲を残した。作曲スタイルの模写、和声の技術に長けたポンセは、S.L. ヴァイス、A. スカルラッティの偽名を使ったバロック風の「組曲イ短調/ニ長調」ソルのソナタを模した「ソナタ・クラシカ」などと共に、シューベルトのスタイルによる「ソナタ・ロマンティカ」を完成した。近年ドイツのギタリストT. ホップストックの監修によって刊行された原典版によって、第1楽章の展開部に大きな改訂が行われたことがわかる。ここでは全楽章を通してセゴビア改訂版を用いたが、新しい原典版を参考に、その後省略された内声、変更されたフレーズの音高、ダイナミックの変更などを元の形に戻し、演奏している。

4つの楽章は、シューベルトの弦楽カルテットのスタイルをなぞったソナタ形式のアレグロ、歌に溢れた2部形式のアンダンテ、楽興の時と題された機敏なヴィヴォ、そして再びカルテットのスタイルによるアレグロ・セリオーソから成る。私は結尾に登場する和音の連続を6連のアルペジオで演奏している。

A. タンスマン:バラード~ショパン讃歌

ポーランドの作曲家アレクサンデル・タンスマン(1897-1986)も、セゴビアとの友情から多くのギター作品を生み出した。すでに「ポーランド風組曲」「カヴァティーナ」など現代のスタンダード・レパートリーとして定着した作品もある。しかしながら、作品の多くは演奏が困難であり、近年になってやっと刊行された作品も少なくない。

この「バラード~ショパン讃歌」もそのひとつで、1965年に作曲されたが、イタリアのギタリスト、F. ジガンテによって再発見され、1998年になってマックスエシッグから出版された。タンスマンには1972年に出版されたもうひとつ組曲の「ショパン讃歌」があり混同されやすいが、こちらは単一楽章の長大なバラードである。

曲は、半音を組み合わせた短い動機と、弦を打つ打楽器奏法(タンボーラ)で始まり、以下のエピソードが連鎖する。即興的な序奏~マズルカの導入部~優しく広がるショパン風のイ長調3拍子によるバラードのテーマ~再び冒頭の動機、打楽器の再現~分散和音の繊細なハープ風の中間部~変ニ長調に移調されたテーマの再現部、彩る2拍子の伴奏~再び間奏を経て今度はショパンのプレリュードを想起させる低声の歌。そして、最後に感動的なテーマが回帰する。

M. カステルヌオーヴォ=テデスコ:ソナタ~ボッケリーニ讃歌 作品77

20世紀に書かれた最も重要なギター・ソナタのひとつであり、テデスコの代表作でもある「ソナタ~ボッケリーニ讃歌」。これも、21世紀に入って前述のA. ジラルディーノによって手稿譜が公開され、逆にセゴビアの改訂の真価、素晴らしさが明らかになった作品である。快活な推進力と機知に富んだ楽想のアレグロ~ロマンティックな舟歌(バルカローレ)カンツォーネのように~ボッケリーニを想起させるメヌエット、そして華麗なアルペジオによるエネルギッシュなヴィヴォという4つの楽章から成る。ただ、ポンセのソナタ同様ここでもセゴビアの改訂を数ヶ所、省略された和音や、弾き易く変更したアルペジオを元通りにし、メヌエットのトリオ後半では、繰り返しをオクターブ下げて原典に近づけてみた。多大な改訂版へのリスペクトを踏まえながら…

M. カステルヌオーヴォ=テデスコ:セゴビアの名によるトナディーリャ 作品170 No.5

1950年代前半から書かれ始めた、テデスコの連作「グリーティング・カード Op. 170」は、その友人や生徒たちに贈られた音による挨拶状シリーズである。そこには、愛弟子アンドレ・プレヴィンに捧げたピアノ曲をはじめ、ギター、ヴァイオリン他、様々な名手、有名人が登場する。ここで用いられたのは、それぞれの友人を姓名を別にして2種類、計4つのアルファベットを作り、そこに音名を当てはめた4つの音列基本モチーフを元にした作曲技法である。このNo. 5では、アンドレス・セゴビアの名前を用い、スペイン風の小唄(トナディーリャ)が作られた。同様にテデスコから「ロマンス Op. 170-No. 37」の献呈を受けた恩師ギリアによると、テデスコは「セゴビアは演奏だけじゃなく、名前まで音楽的だったね」と語ったそうである。曲中、ギター協奏曲第1番 第2楽章の旋律が一瞬、友情の思い出であろうか、懐かしげに再現される。

A. ルーセル:セゴビア 作品29

ラヴェルと共に20世紀初頭のパリ楽壇を率いた作曲家アルベール・ルーセル(1869-1937)も1924年のセゴビアのデビューに感銘し、一曲だけだがギター作品を残している。初演後、楽屋を訪れたルーセルは「私の作品はイマイチだった」と自戒したらしいが、例えば、ジュリアン・ブリームのように、この作品を20世紀の最高傑作と讃えるギタリストは多い。 複調(多調)で書かれた豪快なワルツであり、幅広い音域をルーセルらしいリズムと躍動感で綴っている。約3分の中に、オーケストラのバレエ音楽をギター1本に凝縮したかのようなルーセルの才能が煌めいている。

演奏家プロフィール

福田 進一 (ギター)

11才より故 斎藤達也(1942-2006)に師事。1977年に渡欧、パリ・エコールノルマル音楽院にてアルベルト・ポンセに、シエナ・キジアナ音楽院にてオスカー・ギリアに師事した後、1981年パリ国際ギターコンクールでグランプリ優勝、さらに内外で輝かしい賞歴を重ねた。

世界数十カ国の主要都市でリサイタルを行い、バロックや19世紀ギター音楽の再発見から現代作品まで、その幅広いレパートリーと、ボーダーレスな音楽への姿勢は世界の音楽ファンを魅了している。

教育活動にも力を注ぎ、その門下から鈴木大介、村治佳織、大萩康司といったギター界の実力派スターたちを輩出。それに続く新人たちにも強い影響を与えている。現在は、世界各地の音楽大学でマスタークラスを開催、上海音楽院(中国)、大阪音楽大学、広島エリザベト音楽大学、アリカンテ大学(スペイン)において客員教授を務めている。

平成19年度、日本の優れた音楽文化を世界に紹介した功績により、外務大臣表彰を受賞。平成23年度芸術選奨・文部科学大臣賞をギタリストとして初めて受賞した。

公益社団法人日本ギター連盟名誉理事。