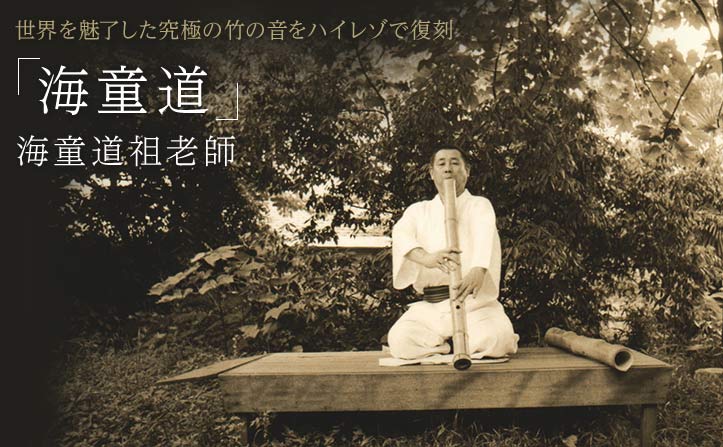

『海童道』ハイレゾ配信開始!特別インタビュー

“尺八ではなく、演奏でもなく、さらには音楽ですらない”

ジョン・ケージ、ピート・シーガー、武満徹、アレン・ギンズバーグなどを魅了した『海童道』とは一体何なのか?

ハイレゾ配信を開始した何もかも桁外れの『海童道』の秘密に迫ります。

尺八史家:神田可遊さん

マスタリングエンジニア:内藤哲也さん (Sony Music Studios Tokyo)

――2018年7月6日(金) ソニー・ミュージックダイレクト役員応接室にて

今日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

このたび、海童道祖老師(わたづみどうそろうし 1911年生-1992年没)による『海童道』(わたづみどう)をハイレゾ配信することになりました。そこで、音源のことや、海童道についてのお話を伺いたく、尺八史家の神田さん、マスタリングを担当したエンジニアの内藤さんにお越しいただきました。

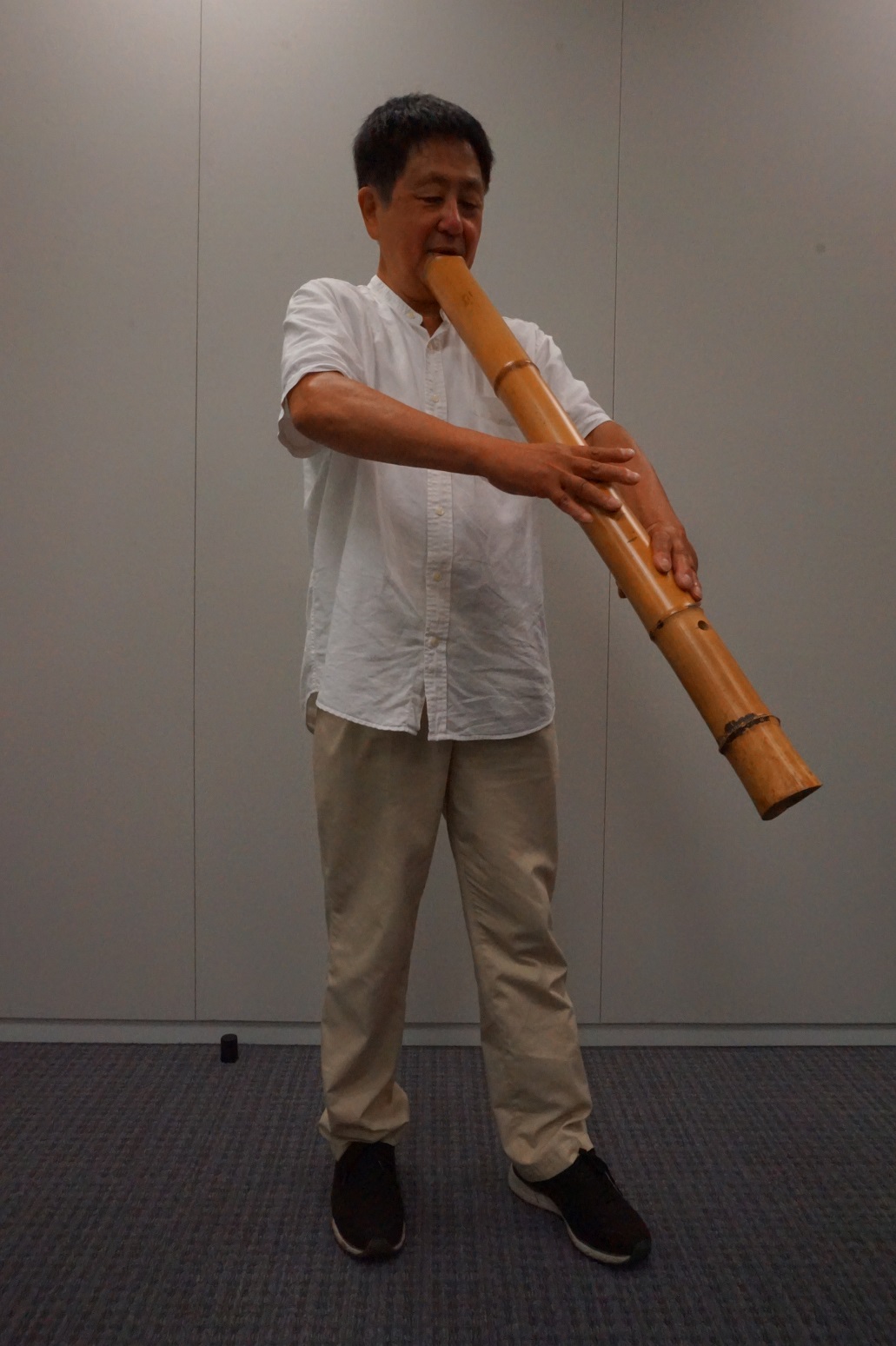

お二人からそれぞれ、海童道祖が実際に使用したとされる定具(じょうぐ)と呼ばれるもの、そしてオリジナル・マスター・テープを持ってきていただきました。

――今日は海童道祖が作成した定具(海童道で曲を吹定(すいじょう 曲を奏でること)するもの)を、持ってきていただきました。とても大きくてインパクトがありますね。これは道祖が使っていたものでしょうか?

神田:この定具をよく見ると指のあとがついているので、誰かが使っていたと思われますが、道祖が作ったものなので、道祖本人も音を出したものだと思います。

――このアルバムのタイトルにもなっている「海童道」とは、どのようなものなのでしょうか?

神田:ひとことで言うと健康法だというふうに理解しています。竹を吹くということがメインで考えられていると思っています。これは竹で作られた定具というのですけれども、「定具を吹定する」ということをレコーディングしているので、一番はそれになると思います。

道祖は、竹を吹くだけでなくて、杖(じょう)という棒を振り回したり、今様といって黒田節のようなメロディーをよく歌ったり、またその他の楽器を使ったりしています。その中で代表的なのは、竹です。戦前から、いわゆる尺八の世界におられる頃から天才といわれて、こういうものを吹いてきていて、戦後も竹を吹くことが海童道の中心になっています。

道祖も言われていましたが、健康法というのは、ひとつは「吐く」・・・つまり呼吸すること、「つかむ」こと、それから「のばす」こと、この三つが基本であると。生命の源が呼吸なので、それを鍛えましょうということで、こういう定具を使って行う・・・ということです。

――この定具ですが、見た目は尺八ですが、尺八とどのような点が違うのでしょうか?

神田:むかし道祖は、これを法竹(ほっちく)といっていました。アメリカに行ったときに、海童道宗祖という名から、海童道祖と変えたのですけれども、そのときに「法竹」も、「道具(どうぐ)」と変え、その後「吹定の道具」だから「定具」と変えました。

この定具のように、竹の歌口(うたくち:吹奏のために唇を当てるところ。吹き口。)を外から切ったものを尺八といって、ケーナや中国の洞簫(どうしょう)の類は内側を削ったものです。

定具は外を削っているので、楽器としてみれば尺八の仲間です。尺八は江戸時代からかなり進歩してきましたが、尺八と定具で一番違うのは、まず定具は内側に何も塗っていないことです。それから、ただ節を抜いただけであるということです。内側を見るとかなり節が残っています。尺八の場合は、「地無し(じなし)」といって、中に砥の粉を塗らないものでさえも、内側の節をかなりきれいに削り、つるつるしている感じに仕上げます。現在の尺八は明治以降、中に漆と砥の粉を混ぜた下地を入れて、さらに漆を塗ってピカピカしています。そうすることで、楽器として鳴りやすくなります。

それと全く逆に定具は、節を抜いただけで、漆も塗っていませんので、細いものでもかなり吹きにくいです。

それから中が均一ではないので、音域的にも波があります。それから、歌口ですが、尺八の場合は歌口が痛むので江戸時代の頃から水牛の角や鹿の角を入れていますが、定具は何も入れてなく、切りっぱなしの状態です。道具として比べてみると、以上が違う点です。

また実際に吹いてみると、道祖が使っているようなものは、竹の節を抜いているだけなので、現在の尺八と比べると、非常に吹きにくいです。楽器としてみていないで、修行の道具としてみているので、これで呼吸が鍛えられる・・・ということです。

――神田さんからみて、この定具で吹定した「道曲」の魅力はどういうところでしょうか?

神田:今言ったように定具は鳴りにくいのですが、それでも吹きぬいていく力ですね。それと道祖もおっしゃっていますが、非常にリズムがあって音楽に近い曲もあるのですね。そういった曲というのは短い竹で吹かれています。今の尺八の本曲を吹いている人たちが使っている楽器の長さはおそらく一尺八寸から二尺三寸あたりだと思うのですが、道祖の場合はもう少し長い二尺四寸を使っていました。昔は二尺四寸が人間の声の高さにいちばん近いと言われ、推奨されていました。

曲を聴いていただくとわかるのですけれでも、曲自体は昔から虚無僧尺八(こむそうしゃくはち)といわれてきた本曲を道祖なりにアレンジした曲なのです。アレンジしたといっても現在本曲を吹いている人たちと旋律的にはほとんど同じような感じがしますが、その中でも道祖の魅力は「入れ手」でしょうか。

楽譜は一応あるのですが、楽譜にこだわらない方なので、楽譜があまり役に立たないのですね。楽譜には基本的なアウトラインが書いているだけであって、そこに自分の手を次から次へと入れ込んでいかれるのです。今は楽譜があってそれを遵守するということが伝統だというふうになるのですが、道祖の場合、同じを曲を時代によってみてみると、次から次へと変化していきます。道祖も伝統については厳しい意見を持っていますが、常に現在が重要だ、という考え方なのだと思います。ですので、曲名が同じなのに、聴き比べてみると雰囲気が随分違う曲も多いです。

「手向(たむけ)」という曲があるのですが、楽譜は非常に単純で昔にある曲のままなのですけれども実際に道祖が吹いているものを聴いてみると、楽譜に載っていない手がものすごく盛られていました。道祖は全国の古典本曲を学んできているので、色々工夫をして手を入れてくるのですね。

道祖もおっしゃっていますが、指先・足先の指を動かすことが生命の源なので、常に指が動いている感じなのです。他の演奏者の場合、指を動かして演奏すると、慌ただしくてバタバタしている感じに聴こえるかもしれないのですが・・・。

あと、私の師匠である東先生がよくおっしゃるのですが、道祖の場合、静寂が全然違う、と。似て非なるもの、と。音と音の間の静寂。あと音色でしょうか。金属的なキンキンした音がしない、まろやかな音がします。

道祖は音楽ではないとおっしゃっていますが、非常に音楽的に聞こえます。間合いが絶妙だからなのでしょうか。尺八で一番最初に習う曲「本調べ」を聴くとわかるのですが、「ホウー」(琴古流でいう「ツレ」(口に出していう歌うための体系。唱歌(しょうが))という音を、ずうっと引っ張っていくだけでなく、ボン!と切るのですね。切って次の音を「呼ぶ」というのですが、切ったことによって空白ができたところに次の音を呼び込むことを考えてらっしゃるのですね。

今の尺八だったらずうっと伸ばしていくだけなのですが、道祖の場合は、息をポン!と切ることもできるのですね。昔の本曲ならそういうふうに吹いていたのだろうと思います。そうしないと体の中で吹いていくというリズムが出てこないですよね。

――さきほどのお話にもありましたが、小泉文夫(民族音楽学者)さんも「本人が音楽とは違うというが、一番音楽に近い」ということをおっしゃっていたそうですが。

神田:そうですね。武満徹(作曲家)さんも「海童道祖こそ音楽家だ」とおっしゃっていますね。道祖自身は音楽家ではないと思っていますが・・・。音楽が持っているプリミティブな力は小泉文夫さんが一番大切にしていたところで、そういう意味では道祖のこういった曲のほうが、その力があるのだと思います。

宣伝的な、今巷で流れている音楽とは違う音楽だろうと思います。私の中では、尺八系の音楽として、海童道の道曲はある意味頂点だと思います。だから尺八をやってきた人が最後に道曲を吹きたいという人が多いわけですよね。

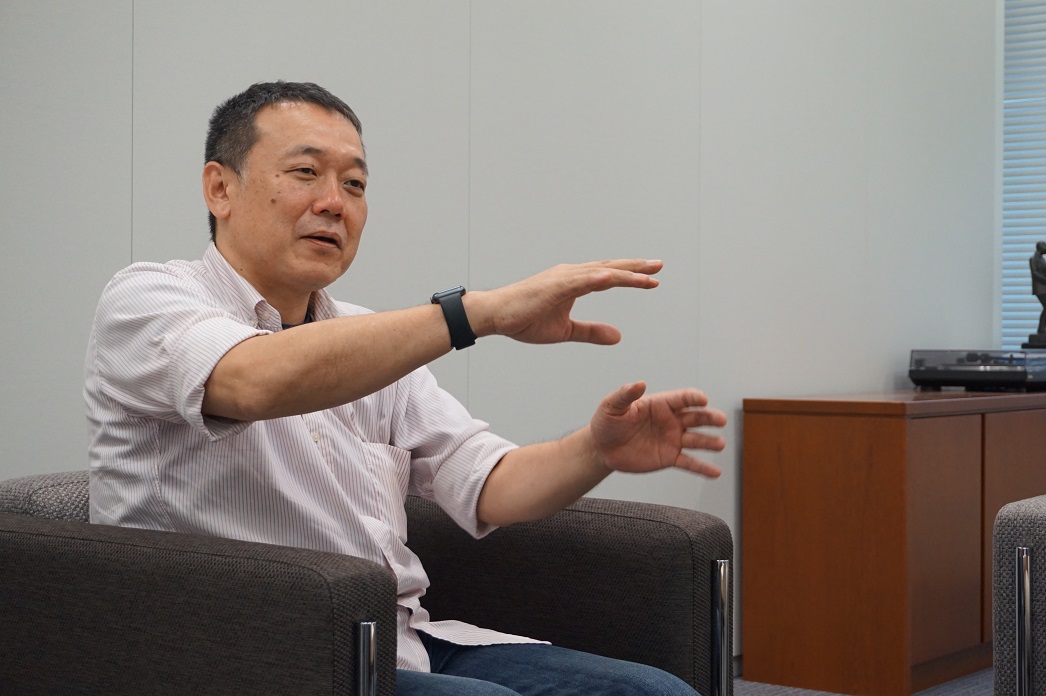

――それでは、今回のリマスタリング・エンジニアの内藤さんにお話をうかがっていきます。

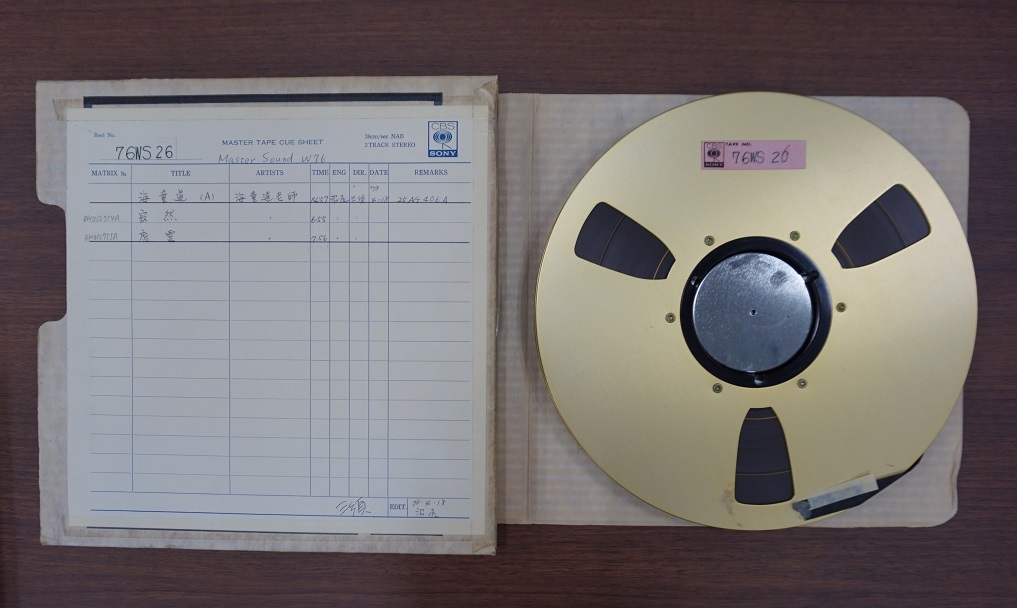

1978年にLPとして発売されたこのアルバムは、今回初配信・初CD化(SACDとのハイブリッド)になるわけですが、残されていたマスター・テープが通常のものとは違っているんですよね?

内藤:ええ。このアルバムは、“Master Sound”という規格で録音・製造された作品で、当時多く使われていたのは1/4inch(6.35mm)幅のテープでしたが、このアルバムでは2倍の1/2inch幅(12.7mm)のテープが使われました(写真参照)。テープ・スピードも通常の倍、アナログ・テープとしては最速の76cm/secで記録されています。幅とスピードが何に関係しているかというと、要は情報量が増え、音の密度が高くなり、安定性が増します。1978年当時、音質の面で考えられる最高のスペックで記録したのだと思います。

この10号のリールだと、通常の38cm/secでは約30分収録できますが、今回の76cm/secだと15分しか収録できませんからランニング・コストはかかりますが、このLPのオビにもある通り「レコード技術の限界に挑戦した」ということなのでしょう。音数が少なくて隙間があるので、よりダイナミック・レンジの広さなどがわかりやすいということもあり、オーディオ・ファン向きということもあったのだと思います。

――今回ハイレゾ化する際にこだわったポイントを教えてください。

内藤:192kHz/24bit、96kHz/24bit、DSD2.8MHz/1bit、それと通常のCD層用に44.1kHz/16bitの4種類のスペックを作ったわけですが、“192kHzと96kHz”チームと“DSDと通常CD”チームの2種に分けて各々別々に作りました。DSDを大元にして全てを作ることはしていません。DSDを元にして196k、96kのハイレゾを作ると、40kHz近辺に量子化ノイズが大量に乗ってしまいます。192や96のように周波数特性が広くなった時にはどうしてもそのノイズが邪魔になってしまいますので、2グループに分けて作成しています。

――ハイレゾ化の作業をする中で、気が付いたことはありますか?

内藤:先ほど神田さんがおっしゃられていたように、“静寂”であったり“間”であったりがポイントだと思います。今回の4種のスペックでは、各々その“静寂”が違ったように聴こえると思います。もちろん、“静寂”というのは、鳴っている音があってこその“静寂”なので、消え入る音であったり、次の音が鳴る直前の張りつめた緊張感であったり、その空気感の違いをぜひとも聴き比べていただけたらと。

それとこれは録音に関わる部分ですが、西洋の楽器と日本の楽器では、“演奏される場”が違います。和楽器は基本的には残響の多い場所で演奏されるものではないという前提で収録するわけですが、かといって残響が少なすぎるとパサパサに聴こえてしまう。そういった空間表現も上手く収録されていると思いました。こういう表現もハイレゾの得意分野ですから、お楽しみいただけると思います。

――このインタビュー記事をご覧の皆様には、ぜひ海童道祖老師のアルバム「海童道」の至高の静寂に身をゆだねて、聴いて、また聴き比べていただければと思います。

神田さん、内藤さん、色々と貴重なお話をありがとうございました。

海童道祖老師 「海童道」

FLAC[96.0kHz/24bit] FLAC[192.0kHz/24bit]

海童道祖(わたづみどうそ)

1911年11月、福岡県に生まれる。

旧制福岡商業学校卒。

海童道開祖のほか、海童道杖、日本今様など各種本家を兼ねる。1972年渡米した際、「海童道祖」の名を贈られる。その独特の哲学と幅広い活動は国内外の前衛音楽や映画など多くの芸術家に影響を与えてきた。

1992年12月死去。81歳。

神田可遊(かんだ・かゆう)

全国の尺八家や虚無僧寺の史跡などを訪ね、尺八及び虚無僧の研究を行って、1982年から『尺八評論』『尺八通信』『尺八研究』を主宰・発行し、現在第2次『尺八評論』に至る。ほかに『邦楽ジャーナル』等にも連載。また書籍、CDの制作・プロデュースも。研究の傍ら、尺八古管や譜本はもとより、浮世絵、人形、書画、SPレコード、写真など尺八と虚無僧に関する古いものの収集家。1972年中央大学卒。

内藤哲也 (Sony Music Studios Tokyo)

ソニーミュージック信濃町スタジオからソニー・ミュージックスタジオへ。

レコーディングエンジニアとしてキャリアを積んだ後、マスタリングエンジニアとしてのキャリアもスタートさせ、現在はクラシックのホール録音や落語の収録などのレコーディングからマスタリングまでマルチに行う。

20年以上のキャリアで培った、アナログレコーディングからデジタルマスタリングまでの豊富な知識と技術で、多くのアーティストやディレクターの信頼を得る。

自身でレコーディングからマスタリングまで手掛けた「熱血!ブラバン少女/精華女子高校吹奏楽部」は、「日本ゴールドディスク大賞クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤー」に輝いた。